不慕名利 傲骨嶙峋

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-09-04 15:30:45

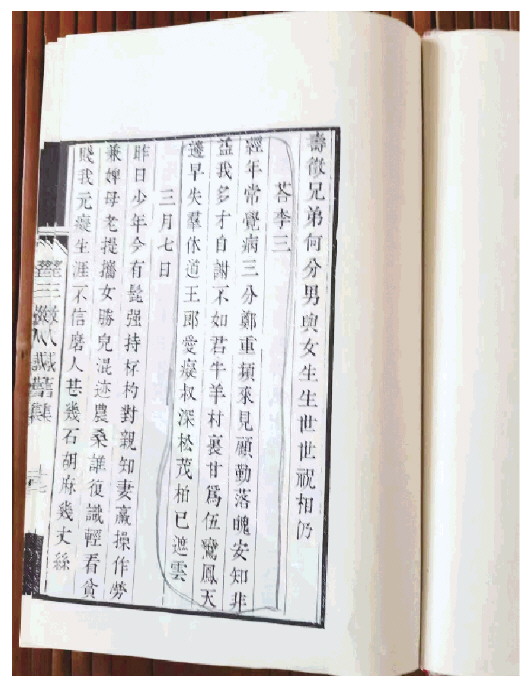

郭麐《潍县金石志》(局部),丁锡田小书巢抄本影印内页。(资料图片)

丁锡田

回潍县后,郭麐在妹家附近建起茅屋“马磨新斋”,继续完成书稿。山东视学汪鸣銮成为他人生的最后一位知音。可惜汪鸣銮被革职,为郭麐校刊金石志等书面世的承诺化为泡影。大限之际,郭麐将著作书稿及陈介祺与自己的信札悉数托付于好友王承吉。丁锡田谨遵其塾师王承吉之托,刊印郭麐著作。

妹家附近建茅屋遮风挡雨

编撰童蒙读物送邻家学生

回到潍县,郭麐形影相吊,穷老无依,只得依居妹家。妹适李氏,初嫁时李氏即为勉强衣食自给人家,郭麐在《送妹适李三公符》诗中记道:“嫁礼黄箱薄,家风白绢贫,一般堪慰处,夫婿是儒巾。”又经连年饥荒,大约已经贫穷不堪。妹丈李符,行三,虽为“儒巾”,后来的资料却透露,此人为人鸡肠鼠肚,郭麐为郭熊飞幕宾时,尚殷勤来往,及至回到潍县,渐为冷落,甚至发生了些许龃龉。妹妹初嫁时,郭麐尊称其为“李三公符”,在另一首答诗中,却直呼其为“李三”。人情凉薄,再加妹家自顾不暇,潇然归来的郭麐,只得在白浪河西畔依妹家近处,建起茅屋一间,遮风挡雨。当然,视为生命的半床书稿是必须拿到这里的。

他把“新居”自号“马磨新斋”,自况为一匹拉磨的老马,只要半床书稿一天存在,他就要一天不停地像绕着石磨转圈那样走下去。斋邻乡塾。塾生刘桂庭、梁凤鸣上进好学,家境贫寒,因无资购书受困。郭麐深为同情,日夜勤劳,编撰出童蒙读物分送二生。因是急急撰就,自名为《急就新编》。时在暮年,衣食无继,郭麐完成了这一人生最后的著作。

视学登门知音再现

抄书送上石沉大海

风烛残年,孰料另一位诗文知音出现了。汪鸣銮,字柳门。浙江钱塘籍,寓居苏州。同治四年(1865)进士,以庶吉士朝考进入仕途,先后任内阁学士、工部侍郎、吏部侍郎等。中日甲午战争后,成为“清流帝党”,反对割让台湾和签订不平等条约,力主拒和再战,被光绪帝十数次召见。史书记载,其学问渊博,主张训诂以学经。曾上书朝廷,提议将东汉训诂大家许慎从祀于文庙。光绪十一年(1885),以侍郎衔视学山东,闻郭麐之名来到潍县,身入乡野,屏退驺从,“携奚童”过门相访,相见恨晚,议论风生,郭氏对金石文字的见解,使其倍为心折,不觉日已西斜。留下银两周济贫穷,拒绝不许,许为请奖“显轶”,不为所动。当答应留金为抄写书籍所用,应允为其校刊金石志等书面世时,郭麐一躬到地,并捧出“郭麐乞食之瓢”,请在瓢上铭篆留念,视学大人欣然应允。

郭麐有幸,只此一节,足可成就了他的“高士”之名。正如后来《潍县志稿·高士》小序中所说:“高尚其志,不事王侯,尚矣!”

雇人抄写,亲自校勘,勉力三月有余,去伪存真,择其重要,《潍县金石志》8卷、《潍县金石遗文录》1卷、《金石拓临底本》1卷、《诗》8卷等4书终于抄写毕,托族孙郭镇彝赶往省垣,珍重地送往学台衙门。

没想到的是,对于郭麐,这又是一场沉重打击。就在汪鸣銮积极准备实现承诺时,数年前在京师与帝党领袖翁同龢“朝夕相聚”,密谋支持“公车上书”,旧事重提,被人弹劾。“东窗事发”,引得垂帘听政的慈禧太后咬牙切齿,一纸薄薄的诏书,以“迹近离间”罪名革去了他的官职,永不叙用。郭镇彝送去的抄书石沉大海!

仰天长叹,涕泗横流,幸与不幸,谁能说得清楚?

书稿信札交好友王承吉

珍存遗稿文脉得以流传

在马磨新斋中又过了10年,光绪十九年(1893),病且老的郭麐自知大限将至,将全部著作书稿及陈介祺与自己的信札悉数托付于好友王承吉。

王承吉,潍县城东关人,字顺卿,与郭麐友善,曾被城中“十笏园”丁氏聘为塾师。今人所能见到的只有这样简要的资料。仔细检阅郭麐遗作《望三散人感旧集》,发现书中两次出现一位“王郎”。一在诗作书后跋诗小序中,开篇即说:“新交王郎爱诵予小诗”,一在前面说到过的《答李三》诗中。作一个大胆的猜测,这里的“王郎”极疑似为王承吉。《答李三》全诗如下:“经年常觉病三分,郑重频来见顾勤。落魄安知非益我,多才自谢不如君。牛羊村里甘为伍,鸾凤天边早失群。休道王郎爱痴叔,深松茂柏已遮云。”破译一下,多年来已与王郎频繁往来,借用“王郎”自己的话:你虽然生活落魄了,又怎么知道在学问上不能对我有所教益呢?学问造诣我确实是不如你的。李三,疑似即妹丈李符。或许是怀疑王郎频来郭麐之处有所企图,才引起了诗人直呼为“李三”的回答:埋首荒村,牛羊为伍,故作谄媚能得到些什么利益?二人之间只是诗文经学上的相互切磋、教学相长罢了。《感旧集》刊行于1850年,如猜想成立,郭麐乡居杨峡别墅之初,就与王承吉交为学问执友。“休道王郎爱痴叔”,以年龄论,郭是王的叔辈,正如他与陈介祺之间,是金石学问的“忘年之交”。与其把自己喻为一棵深松,“王郎”就是新成长起来的茂柏。

1893年12月24日,郭麐溘然长逝,终年71岁。半生风雨,贫病交加,一贫如洗,竟至无力下葬。王承吉奔走呼号,四处募资,才使远行的诗魂得以安眠在九泉之下,并将郭氏全部遗稿珍存在家中。

丁锡田不负塾师重托

记郭麐事略留下史料

丁锡田,字稼民,号倬千。潍县城里人,出身于潍县名门“十笏园”丁氏家族。一生博览群书,尤醉心于乡邦文献,藏书丰富,集有乡邦文献和名人遗著数百种。与国内史学大家顾颉刚等多有往来,曾为顾颉刚为主组建的“北平禹贡学会”会员。其勤于著述,刊行问世有《潍县历史谭》《潍县乡贤传》等数十种,幼年时从学于王承吉。他在后来的文牍记述:“民国五六年间,锡田从王先生问字,王先生以(郭麐)遗书付锡田,嘱为刊印。并云:‘先生与文懿(陈介祺谧号)为文字交,非论学未曾时至其门。’谈次出陈手札一册相示,皆当时两人讨论彝器碑帖者。”为这位乡邦先贤的学识和品行所感动,年幼的丁锡田当即答应。

数年后,王承吉去世。丁锡田不负乃师重托,持《潍言》等书,奔走游扬于沪上、燕、齐等地,海内有识之士“咸服”郭麐之品学。1931年,丁锡田又以自己主编的《小书巢从刊》刊印郭麐所著《两汉北海郡国县摘案》《潍县古城考》行世,并抄录《潍言》《潍县金石志》送山东省立图书馆公藏。

1936年,借《郭氏族谱》续修之际,丁锡田撰写了《郭子嘉先生事略》一文,录于谱内,以翔实的史实珍存了郭麐的人生资料。《事略》最后这样写道:“呜呼!先生以世家子,虽贫无所遇,其所著书实非舞文弄墨者所能及。傲骨嶙峋,不谐世俗,胶州柯凤荪学士劭忞赞其品学,允为高士,宜哉!”

从陈介祺、郭麐到王承吉,再到丁锡田,一条散发着乡邦文化馥郁书香的河流在奕世流淌。弹指200年过去,陶渊明有歌:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”在这条河流的岸畔上,郭麐以其高尚的品格和丰富的学识,竖起了一座山陵。

本期图片由孙兆颖提供(署名除外)

本期参考资料:《潍县志稿》《望三散人感旧集》《春韭园随笔》《潍县竹枝词自注》等,于叶盛提供部分资料。

责任编辑:邢敏