郑氏子弟参军保家卫国(八)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-19 16:20:19

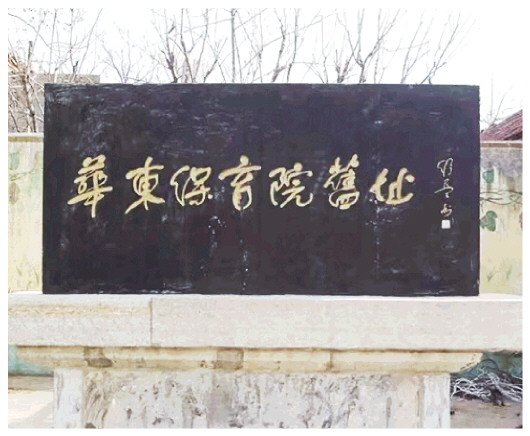

华东保育院旧址

郑祥顺

郑其善牺牲后,郑玉善为给弟弟报仇,由内勤调到作战部队,不久就成为战斗英雄。革命胜利前夕,他却打报告要求回家务农,原因是参加革命并非为了自己享福,而是为了解放事业。东阳河郑氏不但组织支前大军,还把子弟送进了部队。

为给弟弟报仇 加入作战部队

郑心亭发展并单线联系的益北特支书记陈锡德,在益都暴动失败以后与组织失去联系,可是他不气馁,不惧怕,继续宣传革命发展党员。在此期间发展了东阳河村三个党员,其中就有郑其善及大哥郑玉善,兄弟二人在如此险恶的环境中同赴大业。

1940年秋,中共益都县敌工委书记黄绍远公开叛变投敌。郑其善被逮捕,郑玉善因为外出执行任务而幸免于难。

郑玉善本来执行的任务是去西南山里给益都县委送信,兄弟被捕,自己也回不去了,只好留在部队。益都县委主要负责人冯毅之对郑玉善非常看重,说:“你是党员,又有文化,部队现在有三个连的编制,连长、指导员,想干啥,随便你选。”郑玉善说:“我虽然参加革命比较久,但是一直做地下工作,对指挥部队作战没有经验,还是适合干后勤工作。”

从此以后,郑玉善成了益都县委的后勤部长。

可是不久以后传来消息:卖掉家里全部家产也没救下兄弟的命,兄弟还是被押往济南英雄山慷慨就义。郑玉善痛定思痛,悲愤之中发誓要为兄弟报仇。长时间的锻炼也让他耳濡目染,总结了一些作战经验,于是重新被编入战斗序列。他善学习,枪法准,不久就成为战斗英雄,后编入华东野战军,在粟裕麾下。

胜利前夕回家务农 为保育院筹集物资

1947年2月的莱芜战役让郑玉善走到了家门口。此次战役历时63个小时,以我军伤亡6000余人的代价歼敌6万多人。看到革命胜利指日可待,战功赫赫的郑玉善却突然找到首长,说:“革命胜利在即,日本鬼子也从中国滚了出去,我想回家种地了。”战友们都劝他:“我们马上就胜利了,就要坐江山了,你这么大的功劳就不要了?”郑玉善说:“我和弟弟参加革命本来就不是为了自己享福的,我们家曾经有许多地产,在青州城里还有绸缎庄等买卖,算得上殷实之家。我们的目的就是让中国人不再受欺负,让所有人都能过上好日子……”

部队首长也感到不可思议,跟随郑玉善到他东阳河村的家里看了看,家徒四壁,破屋烂墙。断墙上曾经的花纹图案、砖雕上残存的青荷鸳鸯,印证着这家人曾有的富足。家里只有郑玉善、郑其善两人的小脚妻子,蓬头垢面,带着无生活能力的孩子,穿着破烂,艰难度日。

首长的眼泪唰地流下来,握着她们的手说:“为了中国的革命,你们付出的太多了……”两个女人却微笑着说:“好在马上就要胜利了,我们的好日子就要来了。以前鬼子伪军追着杀,我们哪敢在家里睡觉啊?走到外面亲戚们也不敢接纳,我们只有带着孩子整月整月地在南阳河边的芦苇荡里藏着啊,夏天就是有点蚊子,还算好,那些滴水成冰的日子才难熬呢……”苦难的日子被她们轻描淡写,首长忍不住又一次泪满眼眶。

郑玉善从此在家务农,照顾自家和弟媳一家。可是他并未过上安逸的生活,转过年来到1948年,华东野战军的指挥部就搬到了弥河镇闵家庄,同时华东局成立的华东保育院更是驻扎在了离东阳河村只有1.5公里的大关营村。

前方将士在浴血奋战,他们的骨肉儿女在后方颠沛流离。都是战友和首长们的孩子啊,郑玉善怎么忍心看着他们在这样的环境中受苦?便四处帮忙买小米、鸡蛋给孩子们增加营养。那是一个残酷的年代,国民党的残兵败将到处抢掠,老百姓自己都吃不饱,郑玉善只有继续动员老郑家的人捐钱捐物。

东阳河郑氏,曾经一个个的豪门大宅,为了革命,不求回报地付出,在解放后划分成分的时候,大都划成了贫农。

组织支前大军 儿子参军报国

老郑家不但把自己的子弟送进了部队迎接最后的解放,同时还要组织轰轰烈烈的支前大军,他们和许许多多山东农民一起,推着独轮车,扛着家里的门板,风尘仆仆赶往前线,推粮食,推弹药,用门板做担架抬着伤病员在枪林弹雨中,在泥里水里滚爬前行,无畏无惧。在淮海战役胜利纪念碑的石刻上,也赫然可以找到老郑家的人:郑广祥。

战斗胜利以后,陈毅元帅满怀感慨地说:“淮海战役的胜利,是山东人民用小推车推出来的……”

支前大军里当然少不了同情革命的郑云山,这位朴实的老人,多年来一直默默无闻支持着革命,只可惜他在新中国成立前就因为积劳成疾去世了。关于是不是党员,他也只是憨厚一笑:“云岫(郑心亭)兄弟嘱咐过,不能说。”此时郑心亭已经去世15年了。

郑云山的两个儿子后来都参加了解放军。郑祥顺后来是原南京军区某特种部队喷火连班长。郑云山的另一个儿子郑祥兴是一名海军战士,航行在辽阔的南海,为祖国的最终解放贡献自己的力量。因为当时条件的恶劣和防护不得力,参军期间落下毛病,导致疼痛一直伴随着他。

郑氏一族,在如今具有700多户的东阳河村占不到二十分之一,但也同样心忧家国,时时为报效祖国准备着,家家是军属,户户有党员。以一个普通民众的身份,尽己所能,为社会主义建设贡献自己最朴素、最真切的力量。

本期图片由郑武文提供

本期参考资料:《中国共产党青州历史大事记》《山东党史资料》以及其中陈锡德回忆文章、《青州党史故事》《先父郑其善英烈碑记》

责任编辑:邢敏