子孙后代传承英雄遗风(七)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-19 16:10:38

记录郑其善故事的部分资料

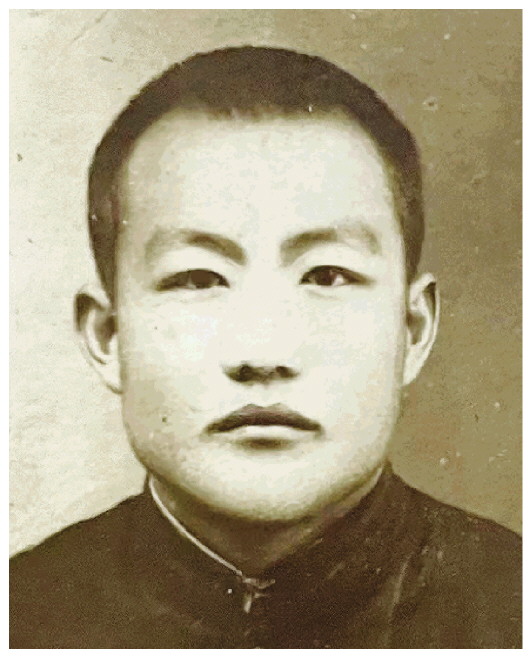

郑其善

郑其善家人倾其所有,买通一个鬼子的翻译官,只是郑其善拒绝写“悔过书”,拒不投降,在济南被杀害。他的妻子带着儿女整日逃亡,亲友因为受了敌人的恐吓,无一敢收留娘仨。郑其善的儿孙后来各有成就,继承了他的儒雅刚毅,心怀感恩地生活。

家人倾其所有营救 郑其善拒不“悔过”

郑其善的家人倾其所有,买通了鬼子翻译官在邻村的一个小妾。那时候经过捐助游击队和敌人的“三光”政策,郑家在东阳河村已经基本没什么田产了,只在城里还有一个绸缎庄,这算是兄弟两人的。联系在部队的郑玉善,郑玉善说:“卖了,只要能救其善,倾家荡产也在所不惜!”

一家人倾其所有买通了翻译官。翻译官从中斡旋,黄绍远答应只要郑其善写个悔过书就放他回家。

得了好处的黄绍远嬉皮笑脸去跟郑其善说:“算你运气好啊!写了悔过书不但能回家,如果愿意和我一块干,我保证你吃香的喝辣的,过得比这舒坦。识时务者为俊杰,人生不过百年,何必跟自己过不去呢?”没想到郑其善横眉怒目斥责他:“你以为我们都是你这样摇尾乞怜的哈巴狗吗?你这个出卖民族、出卖同志的败类,你绝对不会有好下场!”

恼羞成怒的黄绍远也不顾收得的大量好处,呵呵冷笑着说:“真是天堂有路你不去,地狱无门自来投啊……”

不久以后,郑其善和他的战友们在济南四里山(今英雄山)被残忍杀害。烈士们至死不屈,皆高呼“中国共产党万岁”英勇赴死。

“善”者,《说文》称之为“吉”。古文有云“择其善者而从之,其不善者而改之”。名如其人,郑其善从18岁选择革命道路这条善,8年来生死相随,把自己年仅26岁的青春年华贡献给了为之奋斗的伟大事业。后人有诗赞之:

万贯家财皆耗尽,

满腔热血洒沃土。

事业未成身先死,

常使生者泪满襟。

在一个月黑风高的夜晚,家里人趁着看守不注意,拿着微弱的火镰,在成片的死人堆里找到他的遗体,偷偷拉到位于村东南老家祖坟里深埋。

孤儿寡母整日逃亡 土匪骚扰逃过一劫

郑其善去世后,妻子带着两个不足10岁的儿女,整日逃亡在被追杀的路上。寒冬腊月,滴水成冰,残雪凝冻的道路如镜子一样光滑。她撵着一双小脚,领着大的抱着小的,娘仨多次重重摔倒在地,怀中不足两岁的女儿被甩出好几米远……她真想嚎啕大哭。

她去投奔亲戚,可是亲戚也仅是拿出一点钱粮来说:“不是我们不收留你们,实在是不敢啊!鬼子汉奸天天来吓唬,通共、藏共与共同罪,杀无赦。收留你们,我们的命也不保啊!”

土匪陈有诰因一个哥哥被暗杀,迁怒于共产党,发誓要把共产党家属全部杀光。血雨腥风迅速弥漫益都东部,弥河滩里的尸体整日散发着恶臭。

一天夜里,娘仨正在酣睡,突然院门被踹开,两个土匪闯进来,三八大盖拉得哗哗响。娘仨吓得大气不敢出,抖成一团。两个土匪已经拉开了枪栓,其中一个开口说:“不过就是个小脚寡妇带着俩孩子,能掀起什么风浪?都不够我们浪费两颗子弹的。”另一个土匪怔了怔,对着郑其善妻子打了一枪栓,两个人就骂骂咧咧离开了……

子孙成才继承遗风 生活俭朴心怀感恩

郑其善的儿子郑广增一直致力于教育事业,在村里有相当高的威望。在圣水中学当校长期间,他悉心照顾一个父亲去世的远房侄子。侄子每每谈起:上学放学坐在郑广增自行车后座上的保证不是他的亲儿子,郑广增待侄子胜过亲子。他从事教育事业20多年,享有较高的退休金,可他整年穿着一件粗布中山装。南瓜、地瓜、玉米面……一粥一饭吃得清汤寡水,推着一辆破旧的自行车,却把钱物都周济了别人。

郑广增生有四子,取名分别嵌入“东方升来”四字,感恩新社会,感恩东方升来红太阳,使自己有一个幸福安逸的晚年,子孙都能安稳工作。在勤俭家风影响下,孩子们也都非常优秀,事业有成,收入也丰厚。可郑广增依旧用自己的生活方式教育他们,大儿子郑云东当上了镇领导,三儿子郑云升在学校担任领导工作,都简朴得如同老农一般。那种发自骨子里的儒雅之气、如郑其善般的刚毅之气一直在郑氏基因里。

郑广增带着一种感恩的心态生活。他主持编撰原东坝镇的镇村志,用浓重笔墨描绘各个村庄烈士的浴血奋战,对自己的父亲和大伯所做出的贡献却轻描淡写一笔带过。每逢年节,他不顾高龄,亲自一一上门拜访在白色恐怖中帮助过自己的那些亲友们……

责任编辑:邢敏