跋山涉水历经磨难 “长征”孕育联大精神

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-09-12 17:40:00

湘黔滇旅行团全部学生名单(共292人)

刘兆吉(前左三)旅行途中与同学合影

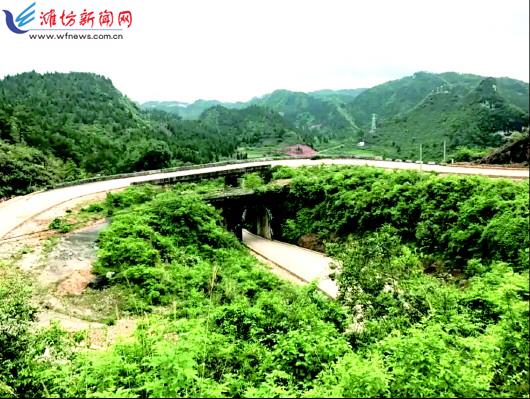

旅行团经过的中国第一座公路立交桥“鹅翅膀桥”

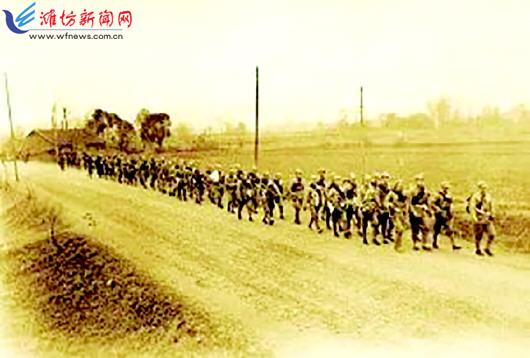

旅行团行军途中

闻一多(左一)步行途中写生。

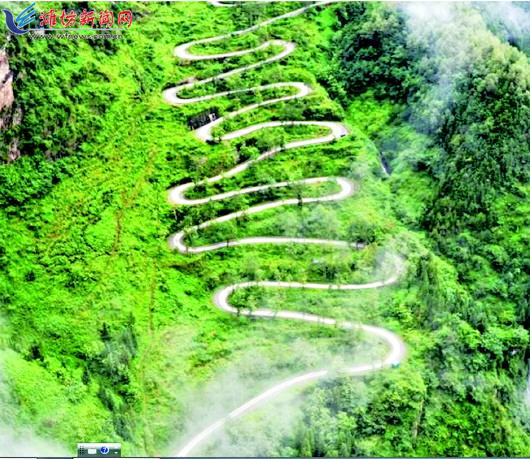

二十四道拐

虽然受到不少关照,但因战乱与贫穷,湘黔滇旅行团师生所受之苦仍难以想象。刘兆吉在徒步行程中,沿路采集民间歌谣,还请闻一多做指导。一路上,师生有倾心交谈,也有观点不同带来的尴尬,但终令刘兆吉受益匪浅。1938年4月28日,经过68天的艰苦旅程,湘黔滇旅行团横跨三省二十七县,终于抵达昆明,结束了1663.6公里的行程。

沅江行船遇空袭大雾弥漫避敌机

如今,有不少文章在描述湘黔滇旅行团时,都对师生们所享受的待遇羡慕不已。比如有篇文章说:“那300多个走路的学生,在黄中将的护卫下,每走一小时要喝一次茶,每四十里要休息一次。据说有几个教授脾气特别大,护卫的官兵丝毫不敢怠慢,只有好生伺候的份。沿途过湖南境内的土匪区,政府‘照会’土匪,请他们放过学生,土匪不知书但还是识理的。进入云南,咱龙云龙主席电令沿途军政好生护卫,不得有半点差池……一路山高路险,学生们毫发未损。”好像此行比游山玩水还轻松愉快,甚至就是趁行军之机来游山玩水。事实上,湘黔滇旅行团虽然受到很好的关照,但由于战乱与贫穷,师生们所受之苦之难,难以想象。

旅行团先是坐船上行,然后徒步行军。

1938年2月20日晚7时,两艘汽船拖着九条民船,用毛绳连结成两组,载着三百多师生开始西进。计划的路线是:从长沙沿湘江而下,到临资口,溯资水而上到甘溪港,再下行入洞庭湖,溯沅水而上,到常德,进湘西……

谁知到了甘溪港后,前方水浅,不得已转向上游,先去益阳,从清水潭舍舟登陆,再徒步去常德。这样一来,使得有些本想一睹洞庭湖“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”气势的师生大失所望。

1938年2月23日,湘黔滇旅行团在蒙蒙细雨中,从益阳清水潭出发,正式开始徒步西行。

一路上,旅行团可谓险象环生。

1938年2月28日,旅行团从常德走沅江水路去桃源。早上,三只大船逆流而上没多久,陆地上便传来海螺的声响:空袭警报!船上的人一时都怔住了。怎么办?团长黄师岳立即吩咐船只马上停驶,命令众人“绝对肃静”。叨天之幸,此时沅江上大雾弥漫,敌机在空中什么也看不见。半小时后,警报解除,太阳也出来了。

还有一次,队伍在五里山刚住下,便有小队长说,旅行团从常德走沅水而上的行李船被抢了,三百多个“绿林朋友”正追随旅行团而来,“计算行程,就在今晚——”大家一听,别提多紧张了。刘兆吉因为徒步之余又兼采集歌谣,一天下来,衣衫被汗水湿透,夜风一吹,浑身发冷。他见一间小屋里堆着喂牲口的干草,也不管土匪不土匪了,一头扎进去,倒头便睡。一会儿,刘兆吉被冻醒,发现小屋里坐着一个人,纹丝不动。想起睡前的消息,刘兆吉大气也不敢出,死死地盯着那个黑影。不一会儿,黑影点火抽烟,他就着火光一瞧,原来是闻一多先生!闻一多本来先进屋子,尚未睡着,刘兆吉便钻了进来,他也没有看清是谁,也没敢吱声,但一直睡不着,索性坐起来抽烟,两人这才相认,彼此虚惊一场。遂以“坐以待弹”自嘲,身处险境,聊起天来。

沿途采集民间歌谣闻一多答应做指导

按照临时大学校方对学生“多习民情,考察风土”的要求,旅行团成立了摄影组、地质组、采购组等各种小组。刘兆吉报名参加了民间歌谣组,并被任命为组长。

刘兆吉出生于青州西部潘村,那里是民间歌谣繁盛之地,他从小就喜欢这种浅显押韵、逼真动人的民谣。这次深入西南腹地步行的机会绝佳,为此,刘兆吉还邀请闻一多作为歌谣采风的指导,闻一多欣然答应。

然而采风并非易事。为了弄清楚四五句短歌,得花上许多时间和气力,这就需要额外早出晚归。开始步行后,同学们个个累得东倒西歪,哪还有心思去采风?还经常遭到拒绝。当地人不知道旅行团是干什么的,采集民歌作何用?学生们穿的都是黄军装,农民以为是军人,老远就躲,态度生硬。同学们哪受得了这种委屈?没走几天,采风组就名存实亡,只有刘兆吉一个人坚持了下来。一来他是组长,不能跑;二来他请闻一多当指导老师,闻一多答应了,如果大家都不干,这事就黄了,对不起闻先生。开弓没有回头箭,刘兆吉硬是持之以恒,直到结束。

在行军中,旅行团一早一晚开两顿饭,刘兆吉为了采集歌谣,往往比别人晚到宿营地。他的老师黄钰生回忆道:“一路上,我是个常川的落伍者。太阳已西……好几次我在中途遇到刘君,和老老少少的人们,在一起谈话——一边谈一边写。这样健步的刘君时常被我赶上。”有时刘兆吉饿得饥肠辘辘,头昏眼花。后来他发现,每天早饭开过后,行军锅里尚有一层锅巴,于是就悄悄揭下一大块,卷起来塞进茶缸,饿了就撕一块吃,特别管饱。

除了早出晚归,多跑路,还有言语不通的问题。很多民歌都是土话吟咏,听着悦耳,但村民不识字,刘兆吉记录时便无从下笔。更可笑的,还有“假道学”。刘兆吉在沅陵一所小学通过一位四十来岁的教书先生搜集小学生所唱歌谣,结果拿到手的全是《义勇军进行曲》之类全国流行的歌曲。刘兆吉解释,民歌童谣虽是农人的土歌,但却很有民间文学价值,岂料这位先生却阴阳怪气道:“此地人民很纯朴,没有这种淫词。本乡人民富于国家观念……自抗战以来,无论学生农民男女老幼。都会唱抗日歌曲,这就是本地的山歌童谣……”

队伍过沅陵时遇到大雪,休整一周。这天晚上,刘兆吉与北大中文系学生向长清一同拜访了闻一多,提出到达昆明后,请他指导组织诗社的想法——这是西南联大南湖诗社的缘起。

天气很冷,闻一多用被子盖着膝盖,对两位年轻人侃侃而谈,刘兆吉做了详细的笔记。可惜的是,“文革”开始后,刘兆吉担心被抄家,将这些日记忍痛烧掉了。

所采歌谣编入《西南采风录》闻一多应邀作序

刘兆吉一边跟随队伍行军,一边沿途采集民谣,他牢记闻一多先生的嘱托:“有价值的诗歌,不一定是在书本里,很多是在人民的口里,希望大家到民间找去!”一路上,只要有机会,便向闻一多请教。

由于旅行团在黔、滇的一些路段,与中国工农红军长征时所走的路线相吻合,有的墙垣与崖壁上,还依稀可见红军张贴的标语。有一次,刘兆吉在云南沾益一座破庙的墙上,发现了一首歌颂红军的歌谣:“田里大麦青又青,庄主提枪敲百姓。大麦只怕天气旱,庄主只怕老红军。”闻一多看后感慨地说:“这才是人民的心声呀,红军受人民爱戴,由此可知。”这首歌谣,后来被编入《西南采风录》。

另有一次,刘兆吉向闻一多汇报所采集的有些民谣,认为粗野甚至粗鄙,没有多少艺术价值。闻一多举例说,“斯文滔滔讨人厌,庄稼粗汉爱死人。郎是庄稼老粗汉,不是白脸假斯文”。再如,“要想老婆快杀敌,东京姑娘更美丽;装扮起来如仙女,人人看见心喜悦。同胞快穿武装衣,各执刀枪杀前锋。努力杀到东京去,抢个回来做夫人”。刘兆吉表示这些诗太原始,太野蛮,结果被闻一多批了一通。刘兆吉心里不服,当天行军结束后,看见几个同学在喝茶聊天,就凑过去抱怨:“今天真是触了霉头了,被‘闻胡子’给臭骂一顿。”不料同学中却没人接他的话茬。刘兆吉有点奇怪,再往黑洞洞的屋子定睛一瞧:闻一多正坐在里面!刘兆吉吓坏了,赶紧道歉,说自己说错了。岂料闻一多回道:“你刚刚说错了什么?我没听见啊,你再说一遍?”

后来,《西南采风录》出版时,闻一多应邀作序,对刘兆吉的“不服气”给予了回应:“你说这是原始,是野蛮。对了,如今我们需要的正是它。我们文明得太久了,如今人家逼得我们没有路走,我们该拿出人性中最后最神圣的一张牌来,让我们那在人性的幽暗角落里蛰伏了数千年的兽性跳出来反噬他一口。”直到这时,刘兆吉才领会到闻一多身上的血性和对侵略者的愤怒多么激烈。

旅行团到达贵州安顺时,部分师生在县督学的引导下,参观了第二女子小学、县立女子初中和县立安顺初中。在安顺初中的学生,听说著名诗人闻一多也来了,便成群结队来“瞻仰”这位大作家。

刘兆吉对他们说:“你们这样敬仰闻先生,读过他的《红烛》《死水》一类的新诗么?没读过的可以找来读读。”这本来是句捧场的话,为了让那些学生了解一下闻一多,没有想到却引起了闻先生的不满。等学生一走,闻一多就很严肃地对刘兆吉说:“你多话了。《红烛》《死水》那样的诗过时了,我自己也不满意,所以这几年来,没再写过诗。国难期间,没有活力,没有革命气息的作品,不要介绍给青年人。”

两月跨三省二十七县耗时68天终会师昆明

1938年4月22日,湘黔滇旅行团走到曲靖时,有同学接到邮局留交的昆明来信,得知临时大学正式改名为“国立西南联合大学”,走海路的同学已经到达昆明,正在紧锣密鼓进行筹备与安排。

4月28日,经过68天的艰苦旅程,湘黔滇旅行团横跨三省二十七县,终于抵达昆明,结束了1663.6公里的行程。

旅行团先是受到自海路先期抵达昆明的教授夫人、男女同学的热烈欢迎,他们举着“国立西南联合大学慰劳湘黔滇旅行团”的横幅,高呼欢迎口号,又高唱着赵元任教授改编自英国一战军歌的《遥遥长路到联合大学》,引导旅行团前进。一位联大女生向黄师岳团长献上红花,四位穿着白底浅蓝花长衫的少女,袒臂抬着一个半人高的大花竹篮,献给旅行团。大家热烈地欢呼,热烈地拍掌,热烈地握手。许多市民驻足围观,道路一时拥塞。“三千里的奔波,阳光和风尘使每一个尊严的教授和高贵的学生都化了装。”前来迎接的《云南日报》记者写道:“他们脸孔是一样的焦黑,服装是一样的颜色,头发和胡髭都长长了,而且还黏附着一些尘芥。每一个学生的身上都斜挂着一柄油纸伞及水壶、干粮袋之类的家伙,粗布袜的外面套着草鞋,有些甚至是赤足套上草鞋的。他们四个一列地前进着……态度是从容的,步伐是整齐的,充满在他们行伍之间的是战士的情调,是征人的作风!”

蒋梦麟代表联大常委讲话,称此行向全世界表明,我国青年并非文弱书生、东亚病夫。

团长黄师岳中将最后一次点名,然后双手捧着花名册,交给联大常委、清华校长梅贻琦,表示他未辱薛岳省主席与三位校长的重托,将292名学生全部平安地带到昆明,此时此刻,结束了他作为团长的使命。“虽云跋涉辛苦,为民族国家服务,与数百青年同行三千里,自觉精神上痛快与光荣。”在场的师生以雷鸣般地掌声向他致以谢意。

梅贻琦发表简短训话:“诸位从长沙起程68天,今天到达目的地了,沿途辛苦。风雨不曾欺凌了你们,土匪也不敢侵犯你们,完全是你们的精诚感召所致。记得你们都是翩翩年少,今日相逢却怎么都‘于思于思’,长出了胡须……所谓‘险阻艰难,备尝之矣,民之情伪,尽知之矣’。这对你们将来的责任和事业,是有如何伟大的帮助啊!”

刘兆吉应当说收获更大。此前,他对南方缺乏了解,十分陌生。参加湘黔滇旅行团,第一次接触到南方的地理环境,南方百姓的语言特色,南方少数民族地区的服饰等,成果丰厚而充实。三百多位师生,沿途饱览了不少秀丽景色:如神奇引人的桃花源,迂回艰险、为抗战立下大功的“二十四道拐”,挺拔陡峭的关索岭,气势磅礴的黄果树瀑布以及近在咫尺的火牛洞——闻一多鼓励同学们去看火牛洞内的美景。秀美迷人的黔灵山,幽深有趣的华严洞与阡陌纵横的云南坝子等,都给旅行团留下了美好的印象。“攀悬崖,涉急湍,清溪濯足,邃洞寻春,良宵看跳月,花朝听吹笙,唯觉壮游之乐,遂忘流离之苦矣”。而沿途所见到的贫瘠与落后,衣衫褴褛的难民,面黄肌瘦的大烟鬼,吃不饱穿不暖的孩童……这些令人心酸的景象,又大大减少了全体师生对山川美景的兴致,激发了他们振兴中华、读书报国、为抗战储备力量的强烈责任感。

西南联大荣誉校友易社强(JohnIsrael)曾说:“从长沙出发的长征对联大精神至关重要……联大学生会经常想起那次坚苦卓绝的跋涉。”

责任编辑:邢敏