胥伦子母印名动京华

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-09-05 16:15:15

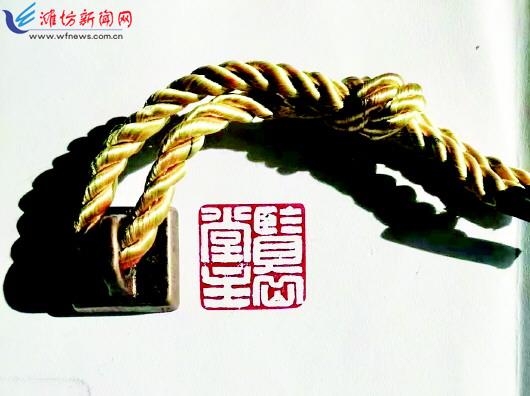

山东省非物质文化遗产潍坊青铜印。滕会军供图

仿古青铜器古代食器

就在陈介祺慨叹“遗古”几近被搜罗殆尽的时候,另一位仿古铜文化史上的“开山”式人物——胥伦出现了,确切地说,“仿字”就是从他这里开始的。他的拔蜡法虽逃不过陈介祺的法眼,但其“子母套印”却令陈介祺震惊。受陈氏所藏三代彝器的耳濡目染,几年后,胥伦技艺大进,北上京师,成为不少金石大家的座上宾,并为慈禧太后制作了“六十甲子”的子母套印寿礼。

拔蜡法仿古铜印布衣胥伦技高超

胥伦,具体生卒年月不详。《潍县志稿·人物·艺术》有传:“号芰堂,胥家庄(今潍城区西关街道胥家村)人。少游陈介祺之门,尽见所藏三代彝器,遂精铁笔。晚年挟技游京师,王文敏为之延誉,盛祭酒昱亦激赏之。”

所谓“十步之内,必有芳草”。胥伦运用精巧的手艺,找来蜡块作成模型,以沙土围住,以温火炙烤。随着加温,蜡汁流出来,铜汁倒进去,稍加做锈,活脱脱一方古铜印制好。后世称这样的仿制技术为“拔蜡法”。

“拔蜡法”赝品虽瞒不过陈介祺的眼睛,可他见到“布衣”胥伦的作品时,仍然惊喜。像拉小抽屉似的,胥伦在自己制成的那方铜印上拉出了一方小印来,瞬间,在另一侧又拉出了一方。

这就是后来闻名遐迩的潍县仿古铜“子母套印”。

在民间,还有着更为神奇的传说:陈介祺购一六朝佛像,遗憾的是没有像座。胥伦暗中度量尺码,按佛像的风格制佛座,使一村妇以高价卖于陈家,陈得配座甚喜。后陈介祺请胥论前去,很高兴地把佛座拿给他看,胥伦看后,便从囊中取出另一相同像座,笑着对陈介祺说:“我再送你一个,你看如何?”陈介祺恍然大悟,才知高价所购,即胥伦所制。感叹胥伦设计新颖,构思奇妙,巧夺天工。

初见到陈介祺时,胥伦的仿古铜印技艺还没有达到炉火纯青的地步,陈介祺在给金石好友写信时曾多次提及:“敝邑一胥姓,其刻印能胜厂中(指北京琉璃厂)常行者而有出入。”“胥印可者尚妥,而不能作篆,刀亦弱,不可久交,甚可惜。”然而,受陈氏所藏三代彝器的耳濡目染,几年后,胥伦技艺大进。在陈介祺的游扬之下,一路春风,北上京师,成为王懿荣、盛昱等金石大家的座上宾,为其制作的仿古铜印,被名满京师的文人雅士所激赏。

胥山人名动京师慈禧六十寿辰献礼

盛昱(1850—1899),满洲八旗贵族子弟,爱新觉罗氏,字伯熙,名噪一时的饱学之士。光绪二年(1876)进士,先后授翰林院编修、文渊阁校理、国子监祭酒等职。性喜典籍。收藏珍稀版本可谓汗牛充栋,藏书钤印有“圣清宗室盛昱伯熙”“伯羲父”“宗室文悫(què)公家世藏”等多种。

王懿荣(1845—1900),字廉生,山东省福山县人。为发现和收藏甲骨文第一人。光绪六年(1880)进士,授翰林院编修,三为国子监祭酒。泛涉书史,酷嗜金石,撰有《汉石存目》《古泉选》《南北朝存石目》《福山金石志》等。陈介祺金石密友。与翁同龢(hé)、徐郙(fǔ)、潘祖荫、吴大澄、罗振玉、刘鹗等鉴藏家和学者交流密切。慈禧御笔作画,时命其题记。光绪二十六年(1900),八国联军攻入京城,偕夫人与儿媳投井殉节,朝廷予其谥号“文敏”。

这就是《潍县志稿·人物》胥伦条下所记的“王文敏”“盛祭酒昱”。据有关资料记载,后来他们雅玩的印章大部分出自胥伦之手。潍县“不能作篆”的“敝邑一胥姓”一跃登上大雅之堂,举家迁往北京,时有“胥山人”之称。

光绪二十年(1894),垂帘听政的慈禧太后六十寿辰,拟在颐和园受贺,“仿康熙、乾隆年间成例,自大内至园,路所经,设彩棚经坛,举行庆典”。京师轰动,朝廷大臣纷纷搜求奇珍异宝进献。有达官显宦慕“胥山人”之名找上门来。胥伦匠心独运,制出一件“六十甲子”的子母套印,母印的印纽上端坐着观世音菩萨,眉眼间却毕肖西洋画师郎世宁为慈禧所绘画像的神色。如老蚌怀珠,母印怀抱里,整整子印六十枚,子印细小的印纽上,颐和园里的十二兽首全在上面了。进献后,慈禧太后乐得满面春风。

潍县的仿古铜制印一时名噪京华。

仿古铜后继有人胥伦之子继承家传

经过了一段声誉鹊起的火红日子,胥伦消失了。在车水马龙的京华之地,没有谁再追寻到这位潍县人的背影,只有在家乡的地方志书里,还留有他零星的人生足迹。

然而,仿古铜却没有忘记这位艺术道路上的先行者。

20世纪七十年代中期,潍县城早已更名为潍坊市,市博物馆忽然收到一封北京来信,并随信寄来一枚仿古铜印章。信是原籍潍县的家乡赤子陈秉忱寄来的。

陈秉忱(1903—1986),潍县城里(今潍城区)人,原名陈文璘,字邠(bīn)臣或邠丞,参加革命后改名秉忱。是清代著名金石学家陈介祺的曾孙。他自青年时期便思想进步,1937年参加潍县的中华民族解放先锋队,1939年奔赴延安。他长期在党中央、毛主席身边工作。“文革”后任中共中央办公厅研究室顾问、毛主席图书管理小组负责人。1986年在北京逝世。

陈秉忱秉承家学,热爱收藏,书法绘画艺术造诣深厚。全国解放后,他曾返往家乡,说服动员家人将几代珍藏的曾伯霖簠(fǔ)、大丰簋等钟鼎重器无偿捐献给了国家。

一次偶然的机会,陈秉忱在北京琉璃厂发现一枚潍县仿古铜制印。这样的铜印,陈秉忱本是司空见惯的。这次发现却让他惊喜不已,铜印的制作者竟然是胥伯元。胥伯元是仿古铜先行者胥伦的儿子。

仿古铜并没有随着胥伦的离开而消失,它依然在古都北京长时间流传着,经过历史千回百折的检验,成为登上了文化殿堂的艺术。

责任编辑:邢敏