名门后裔 少年幕客

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-09-04 14:32:03

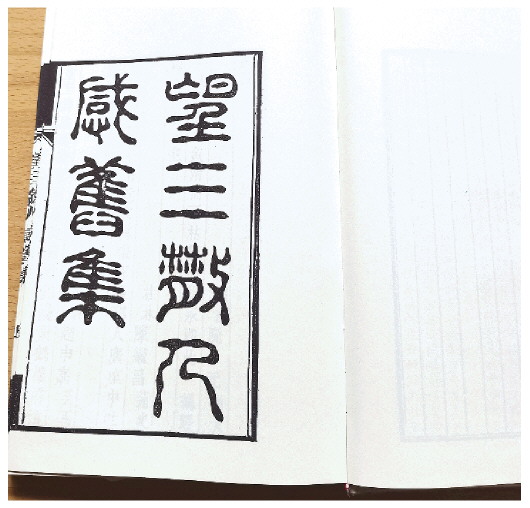

《望三散人感旧集》扉页

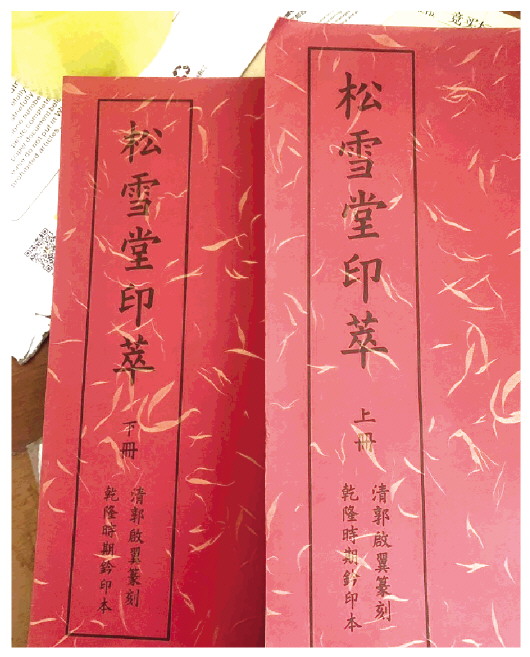

郭启翼的著作《松雪堂印萃》

明朝成化年间,郭礼来潍为塾师,书香传家,世代人才辈出。至明末天启年间,郭尚友官至户部尚书,郭家一时成为县内名门望族。然而,郭麐祖父郭启翼一支却渐呈败落之势。郭麐为庶出,人生开局即遭风雨,少年时被族侄郭熊飞赏识,聘为幕客。郭麐24岁时,郭熊飞猝然去世,郭麐孑然一身回到潍县。

簪缨世家甲第连云

郭家南园修竹万竿

据《潍县志稿·民社·氏族》载,旧时潍县郭姓九族,以郭礼为迁潍始祖的一族,原籍高唐州(今聊城市高唐县一带),明朝成化年间,郭礼来潍为塾师,“设帐授徒”于县城,后入潍籍,“遂家焉”。书香传家,发奋苦读,世代人才辈出。

至明末天启年间,郭尚友官至户部尚书,进入朝廷中枢机构,一时成为县内名门望族,后世郭一璐曾出任江西饶州太守(知府)。至清朝乾隆中期郭一璐侄子郭伟勣、郭伟业兄弟一代时,依然簪缨传家,显赫不替,甲第连云,花园清幽,此时任潍县知县的郑板桥写下过这样关于郭氏的诗句:“连云甲第尚书府,带宅园林太守家。是处池塘秋水阔,红荷花间白荷花。”

郭伟勣,乾隆五十五年(1790)被朝廷钦赐翰林院检讨;郭伟业,字贻昆,号质亭,一时结交多为文士名流,为知县郑板桥所推重,县中修城墙、建义仓、赈灾荒等皆“举为总事”。家有亭园“南园”,修竹万竿,清幽蔽日。园中主建筑旧华轩,雕梁画栋,气势非常,郑板桥常借此宴客。郑板桥罢官归里后,仍画出巨幅竹图,并题有诗句“七载春风在潍县,爱看修竹郭家园。今日写来还赠郭,令人常忆旧华轩”,回赠郭氏族人。

清朝道光三年(1823),郭麐(lín)出生在这样一个累世富足、簪缨相传的家族中,郭伟业即其曾祖。

祖父一代渐至败落

父爱饮酒不善治生

据《郭氏族谱》载:郭伟业终年66岁,生有五子,“或以文贵,或以文显”。然而,郭麐祖父郭启翼一支却渐呈现出败落之势。郭麐后来的诗文中,不无透露着败落起因的信息。

郭启翼,号莲溪,出任过江西南康府同知。因“忤上官”罢官归里,自此居家23年,不复出仕。郭启翼走上仕途是由科班还是捐班,缺乏考据资料。同知为佐官,依据清代官吏制度,佐官一般由捐班出身的人员担任。如是捐班,需向朝廷付出不在少数的银两,更何况是府级这样的官吏,其捐纳数量可想而知。世家子弟,富贵骄人,“忤上官”或是在所难免的事情。

其居家23年中,正值清代乾、嘉间金石学兴起,郭启翼醉心治印,有《松雪堂印萃》8卷、《代摹印萃》12卷传世,并以此传授儿子,为人治印时,先让儿子“开荒”刻出雏型。正如后来郭麐自谦所说:“鄙陋小民,读书不知务实用”,以至于留给后世遗产可谓身无长物,传至郭麐,只有一只狸斑石“印合”。

郭麐父亲郭君佐,字献陛,仅为太学生,著有《自娱草堂随笔》1卷,不善治生,年轻时能一次饮下白酒二斤不醉,却往往狂态胥露。后来在宋人白话小说里,读到了一条关于饮酒的谚语:“少吃不济事,多吃济甚事。有事坏了事,无事生出事”,才恍然醒悟,逐渐戒酒,但为时已晚。虽为生活细节,却道出了败落个中原因。郭麐后来拜墓祭奠祖父时写道:“凄风冷露凋白杨,空忆当年松雪堂。我是清白吏子孙,残衫破帽拜斜阳。”

郭熊飞悯其“穷遇”

聘为幕客辗转多地

郭麐为庶出,生母袁氏为父亲郭君佐侧室,在儿子出生几年后,不幸离世。此后,对郭麐呵护有加的同母大姐哀母致疾,也离开人间,自此,郭麐走上了风雨人生的“穷遇”开端。没有想到的是,在这样的环境中,历史给予郭麐一个走出困境的机遇。

道光十七年(1837),郭麐族侄郭熊飞升为湖北夔州知州。郭熊飞,字次虎,少年丧父,家境败落,经历了一段苦难童年。发愤苦读,考中进士,渐在宦途中成为“封疆大吏”,深为朝廷倚重。同病相怜,对这位少年族叔的才华倍加赏识,“悯其穷遇”,遂聘郭麐为幕客,自此,这位“望三散人”始客三峡,随郭熊飞辗转多地,走上了“南船北马”的人生旅途。

这一年的郭麐只有14岁,少年幕客,匪夷所思。但事情确实如此,后来,高密文士单余庆为郭麐诗作《望三散人感旧集》写的书后跋语中记载:“年十三四即以诗为少垞尊人次虎方伯公所推重。”说是幕客,起初只是郭熊飞儿子郭斌寿(字少垞)亦师亦友的伴读兼塾师。14岁少年,离家远行,此情此景,不难设想。其间,曾写下《托族人寄家书》诗作:“天高过雁秋,含泪送行舟。故国三千里,蓬门尔旧游。好传书外语,慎话客中愁。落拓寻常事,高堂双白头。”

好在郭熊飞慧眼识珠,主宾意气相投,十几年随幕署赴榆林,至武昌,逮苏州,任保定,“行万里路,读万卷书”,诗酒唱和,厚积薄发,迸发出了光彩照人的诗情才华。岂料,人生风华正茂之际,道光二十七年(1847),郭麐24岁,世事难料,郭熊飞猝然去世于保定布政使任上。平生知己逝去,不啻惊雷轰顶,郁郁难释的心境中,郭麐孑然一身回到了故乡潍县。

所谓“艰难困苦,玉汝予成”。咸丰三年(1853),郭麐已移居乡村13年。雨滴荒圃,秋风飒然,忽忆平生知交相继零落,触绪生悲,声泪俱下。于敞方底(抽屉)中捡取丛残,托人抄写,集成《望三散人感旧集》诗作一卷,在自己的学生、郭熊飞儿子郭斌寿的资助下,次年刊行于世,完成了平生的第一部诗卷。在诗卷的《自序》中,诗人写下了成书之因,平日诗作“皆率尔成率尔去也。洎道光丁酉客夔府,因次虎怂恿而有存者”“次虎每出以示人,而海内贤豪亦辄引为匏鼓之司”“自抚生平,弗能无感于次虎”“翻然揭此,假以祭南船北马十五载之沦迹,兼以志二三大人长者之濡沫。鸡肋将弃,辄复停箸耳”。

“鸡肋将弃,辄复停箸”,在《自序》中自谓“非与郢人较抗堕也”。他不敢以“诗人”自许,正如古诗人孟浩然的诗意境界:“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。”

责任编辑:邢敏