取字心亭意为心存家国(二)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-19 15:26:54

少年郑心亭

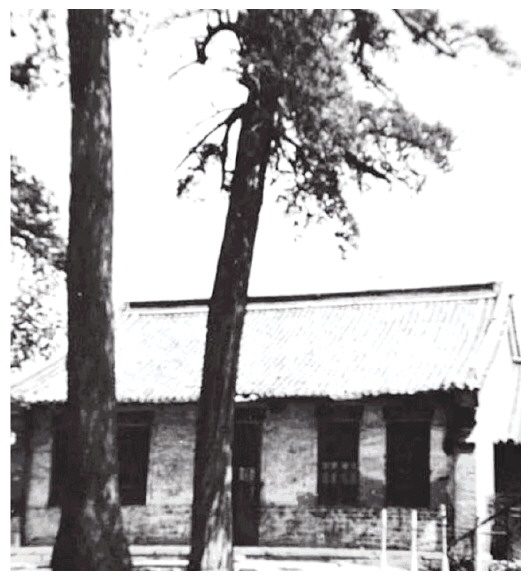

1924年12月,王尽美召开会议的十中明伦堂。

郑心亭生于青州东阳河村的郑氏一族,家境殷实,从小接受了良好的教育。他在山东省立第十中学求学时,追求思想进步,有幸聆听了王尽美的讲座,由此接受了早期共产主义教育。他积极支持团青州特支的活动,在同族哥哥郑云山的瓜棚里聚集同学同好、进步青年,宣扬革命思想。

幼年不幸双亲去世 爱国教育自小扎根

青州城东八里东阳河村的郑氏一族,明朝洪武年间自河北枣强县迁来。族人晴耕雨读,勤劳致富,不但积聚了相当数量的财富,更是世代遵循读书明义,尊崇的是忠臣孝子,敬佩的是舍生取义。

郑心亭,本名郑云岫,2岁时父母相继去世。好在家境殷实,拥有不少田产和牲畜,叔父对他也不错,在他7岁时就送他去读书。除背诵“四书”“五经”外,他最喜欢听的就是老师和家里长辈讲一些文天祥和岳飞的故事,特别是族里一位饱读诗书的爷爷,他一放学就跑到爷爷屋里听故事,总也听不够。再加上平时的耳濡目染,因而爱国思想也就自幼扎根在他的心里。到益都东关高等小学读书时,他勤学好问,遵守校规,虽然来自农村,却是一个模范学生,同学们一致推选他为学生会主席,他在学生中具有相当高的威望,老师也对他颇为赞赏。

1924年,年仅15岁的郑心亭考入山东省立第十中学(青州一中前身),从城东的益都东关高等小学到了青州城西。

听王尽美演讲激发爱国热情

其实在同年4月份,中共一大代表王尽美曾到省立十中向学生演讲,讲述马克思主义基本原理,介绍苏联革命成功的经验,并指导成立了中国共产党领导的青州第一个基层组织——中国社会主义青年团青州特别支部,刘俊才担任支部干事长,团员有10多人,隶属济南团地委。王尽美还指导创办了支部刊物《平民课》。

8月,团中央“批准山东青州成立特别支部(简称“团青州特支”),归中央直辖”,支部书记为王元昌,支部仍设在省立十中,通讯代号“昌化”。

1924年9月,王尽美再次来到省立十中,在大教室内作了旅欧考察报告,把革命火种带进了学校。虽然郑心亭是刚入学的一年级学生,却因为在东关高等小学的突出表现,在十中的学生会中也占有了一席之地。大教室里坐了300多名学生,报告由“特别团员”、省立十中国文教员王振千主持。

王尽美说:“欧洲大战规模大,时间长,劳民伤财,有许多人倒在血泊中,结果出力最大、蒙受牺牲的是劳动工农大众,而在战争中发财、享受战后最大成果的是那些大老板、大资本家、大官僚政客,统治压迫人民的这一伙换成其另一伙。独有俄国的劳动人民于战争后期,在马克思主义指导下,举行大革命,现在的俄国劳农政府(苏维埃政府)是由俄国劳动人民群众的代表组成的,是人民当家作主的。我们的目标也是建立这样一个真正劳苦大众当家做主的政府……”

郑心亭入学前就看到了《平民课》,如今又亲聆先生教诲,忍不住热血沸腾。

王尽美这次讲话在省立十中影响很大。讲话结束以后,学生们又自发地以《欢迎王尽美先生》为题作文,王振千也亲自作了一篇:“欢迎先生,当代之英,奔走呼号,振聩启聋;欢迎先生,游欧归来,广布所见,开我眼界;欢迎先生,矢志民众,农民运动,劳工神圣,人民觉悟,革命成功。”王振千在每段标题之后都有一段阐述,使郑心亭听后对讲话的理解更深刻了。

自此,郑云岫取字心亭,意为“心怀家国存大业,亭小亦撑一片天”。自此以后,特别是党员身份暴露以后,他以字为化名继续革命。

在校期间参加社会活动 假期回乡宣传进步思想

1924年12月,孙中山北上时在天津会见了王尽美,并以他个人名义委任王尽美为国民会议宣传特派员,亲自授予他盖有“孙文之印”的委任状。

令郑心亭惊喜的是,同月,王尽美以孙中山特派员的身份再来省立十中,先在王振千家召开了一次团支委会议,又在省立十中明伦堂召开了国民党员(为推动国共合作,王尽美等以个人身份加入国民党)会议,了解当地情况,然后拜访了青州团、国民党、商会、学生自治会负责人,动员各界联合成立“青州国民会议促成会”。该会于1925年1月正式成立,1月12日《民国日报》刊登了《青州国民会议促成会宣言》。郑心亭也得以拜访王尽美,请教工作中遇到的困难,王尽美不厌其烦给他答疑解惑。

在王尽美的引领下,省立十中学生、团青州特支的赵文秀等转为中国共产党党员,1925年初建立中共青州支部,随后,社会主义青年团改名为共产主义青年团。作为积极分子的郑心亭虽然没被选进组织的核心集团,但在王振千等老师引导下,认真阅读《共产党宣言》《向导》《苏联十月革命研究》及《平民课》等书刊,逐步接受了马列主义,坚定了革命信念。在校期间,更是积极支持团青州特支的活动,参加社会活动,张贴标语,抵制日货,揭发帝国主义的侵华罪行。每当寒暑假回家,他总是住到家里长工屋里,也不嫌牲口气味刺鼻,跟他们讲自由平等的共产主义思想,并且偷偷退回佃户们交的租子。同族哥哥郑云山比郑心亭大一岁,两人是自小一块长大的好兄弟,平时在一起有说不完的话。郑云山家境比较贫寒,只读了两年私塾,在村西的南阳河边种了一片菜园、瓜地,中间有一个用砖土和柴草搭建的简易瓜棚。盛夏时节,瓜棚上爬满了南瓜和葫芦,清凉干净,附近还有甘冽的泉水。因为瓜棚在村外,目标小,郑心亭在这里聚集同学同好、进步青年,宣扬革命思想。即使在肃杀的寒冬,瓜棚里也暖和。这小小的瓜棚一年四季都是他们聚集的良好场所。

叔父虽然不理解郑心亭的行为,感觉他与传统意义上的忠臣孝子不一样,也听不懂他高深新奇的理论,但叔父是开明的,并未过多干涉,还为郑心亭的工作提供了方便。

1926年3月,郑心亭参加了共产主义青年团,4月加入中国共产党。

责任编辑:邢敏