浯河沿岸名人志士辈出(六)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-15 14:54:10

窦光鼎像

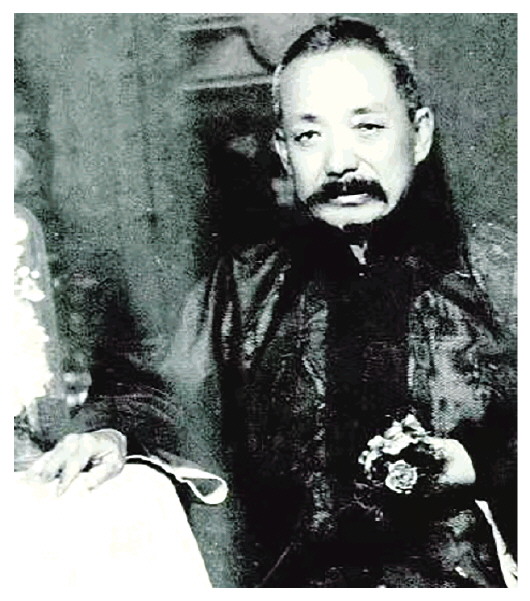

刘大同

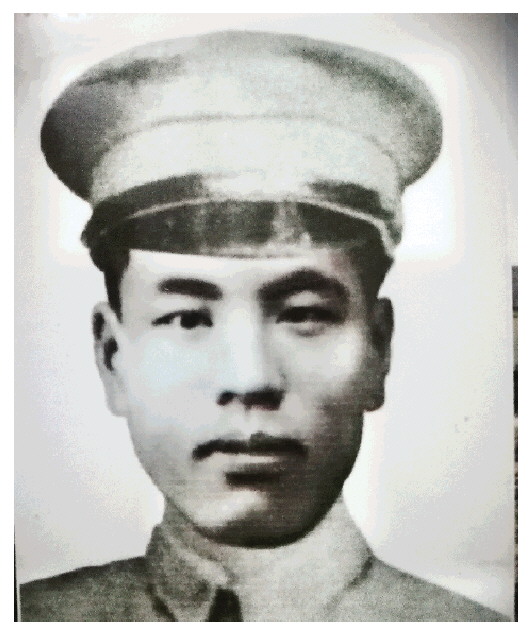

刘增

浯河历史悠久,沿岸贤人辈出。这里走出了清代被嘉庆皇帝御赐“天下文官祖、一代帝王师”的著名教育泰斗窦光鼐,有民主革命先驱、创建“大同共和国”的刘大同,有北伐时期的革命烈士、早期共产党员刘增等。

窦光鼐不畏权臣

乾隆帝赐诗表彰

窦光鼐字元调,号东臬,诸城西郭家埠人,后随在高家庄教书的父亲迁至高家庄居住。15岁乡试第三名,乾隆七年(1742)中进士。历任庶吉士、编修、内阁学士、左副都御史、浙江学政、吏部侍郎、署光禄寺卿、礼部侍郎、左都御史、提督浙江学政、顺天府尹等职。他以其卓然不群的个性,成为一代朝臣典范;他精通经史,与纪晓岚(纪昀)等名流主持文运30年,有《省吾斋诗稿》《省吾斋文集》传世,深得乾隆器重。

窦光鼐为官清廉,忠于职守。任顺天府尹时,惩治奸臣,查处玩忽职守之官吏;任都察院左都御史时,修改不当律例100多条,废寝忘食;代理兵部左侍郎奉命祭南海时,地方官吏竞相送礼,都被他拒绝;任职京师参与秋谳会审,面对刑部众多官员的反对,他坚持原则、量刑定罪。

窦光鼐反对官场黑幕,常常将自己置于险地。任浙江学政时,他上奏举发浙江省仓库亏缺巨大,乾隆帝遂派三名钦差赴浙会同查稽,钦差官官相护,上奏称亏空并不严重,与窦光鼐之奏相悖。乾隆帝又派元老重臣阿桂赴浙再查。阿桂到浙江后也同流合污。至此,窦光鼐既得罪了浙江当地大批官员,又与京城几位钦差大臣形成对峙,但他宁肯“不要性命、不要做官”也不妥协,连夜奔赴平阳县,揪出官员亏空的赃证,贪官得到惩治。

1795年(乾隆六十年),窦光鼐任会试大总裁,因复试贡生涉及对满族弟子的争议被免官,以四品衔告休。同年阴历九月十七卒,归葬于家乡浯河沿岸,墓地就在今景芝镇高家庄村西。

窦光鼐才华满腹,却屡屡因坚持己见、不肯同流合污而遭排挤、打击,展现其做人、为官之风骨。

“两浙山川常毓秀,诸生越旦汝司文。从来士习民成俗,勖彼行知尊所闻。见外发中务清正,涵今茹古去织棼。曰公似矣曰明要,签后纾予一念殷。”这是乾隆皇帝赐给窦光鼐的一首诗,以表彰其清正廉洁不畏权臣之风范。

刘大同响应民主共和 奔走革命40载

刘大同,原名刘建封,号芝叟、风道人,出生于安丘浯河边芝泮村,8岁通诗经、少年中秀才。

光绪二十年(1894),刘建封只身抵达东北。在那里,他结识了宋教仁、廖仲恺等活跃于东北反清浪潮中的仁人志士,并加入兴中会。

光绪三十四年(1908),时任奉吉勘界委员的刘建封奉命勘查长白山及三江之源(松花江、鸭绿江、图们江)。他亲率20余名猛士跋山涉水、风餐露宿,用4个月完成勘查任务,完成了《长白山江岗志略》《长白设治兼勘分奉吉界线书》《中韩国境说》《长白山灵迹全影》等著作,绘制了长白山江岗全图,厘清中韩(朝)边界,是“史无前例的壮举”。

担任安图县令时,刘建封提出《筹办边防善后十策》。他从辽宁海龙府移民旗人近百户,又以优厚条件从山东老家移民数百户到安图立业开荒、发展生产。为筹集安图建设急需资金,他不惜变卖老家土地财产。他恤民善政,农林并举,兼兴学商,固边安邦,在任3年,政声卓著。

1911年10月10日,辛亥革命爆发,时任海龙府(今梅河口)代理知府的刘建封立即响应,在安图竖起义旗,宣告“大同共和国”成立。除了自己更名刘大同外,他还把3个孙子的名字改成了“平民”“平权”“平等”。清廷派兵镇压,刘大同率领义军大胜清军于牡丹岭,后因大批清兵增援,刘大同被迫“南走”。

袁世凯攫取辛亥革命成果后,刘大同带领同盟会成员携土制炸弹潜入北京刺杀袁世凯未成,后流亡日本。在那里结识了流亡日本的孙中山。孙中山对他非常赏识,委任他为东三省支部长。“南有孙中山,北有刘大同”,著名诗人臧克家曾这样评价。

日军侵占华北之后,其驻屯军司令官几次请刘大同出山要委以重任,想利用其威望在东北搞“自治”,被刘大同断然拒绝。

出生入死,起起伏伏,奔走革命40年,刘大同被“抄家二次,引渡二次,通缉七次,悬赏逮捕三次,监视二次,驱逐三次,受审十一次,艰险备经屡濒于殆。”晚年,刘大同辗转天津,后定居济南。

1949年10月1日,新中国成立。时任中央人民政府副主席的李济深与夫人专程拜访刘大同。感慨万千的刘大同欣然写道:“人人盼共和,徒唤莫奈何。今日新成立,我先击壤歌。”

刘大同在书法、绘画、诗词方面也有较高造诣,徐悲鸿对他十分敬重,两人曾合作《梅石图》,大同画梅,悲鸿补石。刘大同赋诗题画:“藏石不无奇气,塞梅自有铁心。自古画师多少,可逢几个知音?”

1952年,刘大同逝世。延边朝鲜族自治州人民政府复原了当年刘建封踏查长白山时所立的石碑3通,在长白山树立了刘大同大型雕像和纪念碑,在安图县松江镇设立了“大同共和国遗址”,以为纪念。

刘增作战英勇顽强

在广州起义中牺牲

刘增,又名刘亦增,1904年生于安丘县临浯乡芝泮村。在山东省立第一师范学校求学期间,刘增经常阅读进步书刊,思想追求进步。

1926年秋,经中共山东省委推荐,刘增和臧克家、曹星海、宋熙来等进步青年一起南下武昌,并考取了武汉中央军事政治学校(黄埔军校武汉分校)学习,改名刘亦增。入校后刻苦学习,各项成绩优异。

1927年,继蒋介石发动“四一二”反革命政变后,以汪精卫为首的武汉国民党政府公然宣布与共产党决裂,武力“清党”,武汉地区大批共产党人和革命群众惨遭杀害,中国革命进入低潮。在此时,刘增加入中国共产党。

据刘增战友朱道南回忆:考入武汉中央军事政治学校后,刘增编入第一大队,后根据斗争形势需要改称为中央独立师,直接参与击败军阀夏斗寅、杨森匪军的战斗,战斗中,刘增担任班长,表现英勇顽强。

1927年6月,军校改编为“第二方面军军官教导团”,8月,南昌起义爆发后,“第二方面军军官教导团”与叶剑英任参谋长的第四军教导团合并,由叶剑英兼任团长,刘增在一连任班长。之后,教导团随叶剑英长途行军,于10月到达广州。经过两个月的休整准备,12月11日,广州起义爆发,由叶挺任总司令、叶剑英担任总指挥的起义队伍打响了武装夺取政权的枪声。战斗中,刘增英勇顽强,始终冲在最前面。在攻占珠江大坝时,不幸被敌人密集的子弹击中,壮烈牺牲,血染江畔。

在景芝镇芝泮村大同公园内,刘增烈士的墓碑赫然伫立。

本版图片由刘浩泉提供

责任编辑:邢敏