老师鼓励莫弃前程(六)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-06 11:06:44

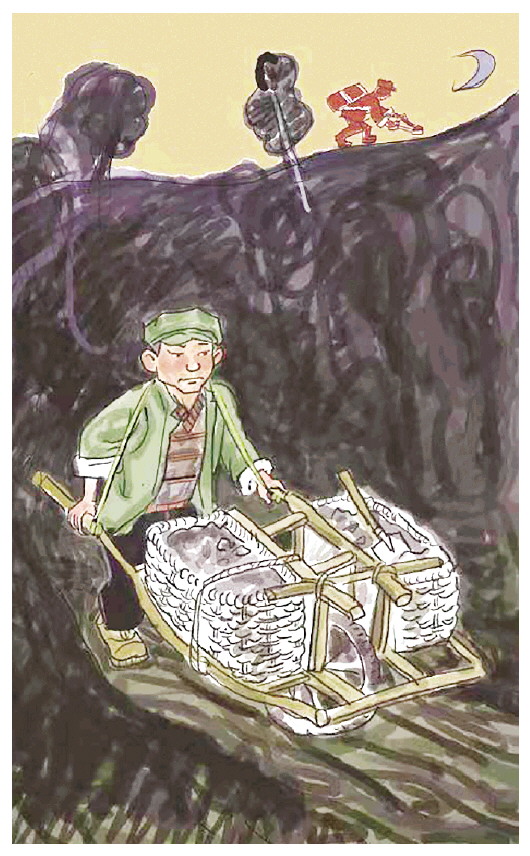

笔者用独轮车推上硕大的粪篓,孤独地走在拾粪的路上。 田源 绘

因为年少无知,作者错失叶世超老师递来的升学橄榄枝,毕业回到家里,村里生产队分给作者拾粪的任务。学校里教地理课的谢老师特意登门,告诉作者不要放弃读书。漫长的期待里,作者在集市的棋摊上偶遇一位总务处的老师,虽不知老师姓名,却得到老师的真诚劝告:“别玩了,玩物丧志。”

年少不懂是非

错失升学机会

笔者是有过一次继续升学机会的。毕业前夕,“保守派”还残存,学校忽然传出消息:要推荐为数不多的同学进入高中或中专,名义上是集体民主讨论通过,实际上由掌权的“造反派”说了算,笔者等这些“保”字派的当然没了希望。

失望悲凉中,叶世超老师派人找笔者,他已经兼任了公社“革命组织”的负责人,在教师小伙房一个僻静的地方,他说,准备推荐笔者进入中专,笔者一听,脑袋立时“轰”的一声。这意味着能跳出农家门,吃上公家粮,一个天大的诱惑,全校600余名同学都在巴望着。他直言不讳:“我实在不愿意可惜了你这个好学生。”条件很简单,限于要集体讨论,笔者要找一张废报纸写声明,退出“保守派”。这是学校里屡见不鲜的事情。

可是,当笔者彷徨着走进自己的“组织总部”时,男女“战友”纷纷围上来抱住笔者,涕泪滂沱,“在这最需要坚持的时刻,你怎么叛变了?”对于一个年仅15岁的少年,“叛变”是不能承受的“道德”重压。笔者身子矮了半截,无言地在一个小凳子上蹲下来。叶世超老师几次派人催促,甚至让人推来他的自行车,要载上笔者到潍坊城区认清“造反派”必胜的大好形势。笔者逃回到宿舍,扯上被子无奈地蒙住了头。就这样,一次升学机会失去了。

其实,笔者扎扎实实陷进一场道德骗局里。“保守派”彻底被击垮时笔者才知道,那些立场坚定的“好战友”为了求得升学机会,早暗中向对立面递交了“投降书”,只不过对方对他们不屑一顾罢了。

父亲去世前路迷茫

命运堪比失巢雏鸟

从学校回家的路上,要经过大于河一段湍急的水流,这里没有桥梁,只散乱地放着几块石头用来过河。

升入中学的第二年春,笔者的父亲罹患颅癌,生命垂危。为了不耽误笔者的学习,母亲背上干粮袋,拐着缠过的小脚,把笔者送到这里过河去上学。

母子俩隔岸相望,河水湍湍而流。笔者在这边放声大哭,母亲在那边泪水涔涔。这年春,父亲去世,笔者请假送父亲“远行”,教务处主任傅允信代表学校送来困难学生救济金,虽只有寥寥几元,母亲却大为感动,半夜起来做好早饭,催笔者急急赶回学校,嘱咐笔者一定要好好读书,考上大学,不要使学校和老师失望。

初一到大学,还有着遥远的路程,却早早成为母亲心中美好的期望。毕业了,断绝了升学的道路,儿子该向母亲怎样交待?夕阳衔山,笔者还蹲在河滩上,三年用过的行李卷、干粮袋、咸菜罐沉重地放在身边,许久不愿意回家。

失落愁苦的心绪中,笔者撩拨着河滩上的草丛,忽然发现了一小鸟巢。这种鸟叫云雀,当地称“鸭栏儿”。这鸟有一种特殊的自我保护本能,受到异类骚扰时,大鸟就会连同雏鸟一起弃巢而去。可怜这些小雏鸟,当笔者触摸到它们时,它们还以为是喂食饵的父母归来了,急不可待地张开了小小的喙……

也许,笔者这一代中学生就是这样一群雏鸟,依依眷恋着母校,在时代河流的湍急浪花里,盼望着早日回到父母重新建设好的鸟巢。

拾粪任务难以完成

老师登门鼓励学生

回到村中,成了“有文化的新一代农民”,“抓革命,促生产”的大潮流中,文化却没了半点用处,生产队分配给笔者的任务是拾粪。任务量初为10天拾粪2000斤,后增加至15天3000斤。由生产队组织,至潍坊市郊区(这里过往马车聚集较多),借住机井屋子、场院屋等闲置房屋安营扎寨,完成任务方可返回。生产队又规定1斤“大粪”(人粪)抵顶马粪5斤。市内人粪尿由专门部门管理,实际上是鼓励偷粪。夏日道路泥泞,蚊虫叮咬,冬季天寒地冻,风雪交加,为提前完成任务,往往深夜“作业”。浑身臭味、“粪仗”不断,身强力壮的伙伴们提前完成任务,早早回到村庄。“偷”,笔者干不来,只好用独轮车推上硕大的粪篓,孤独地走在拾粪的漫漫长路上。笔者像在二中上学一样,隔几天就要回家,用干粮袋背回地瓜干面窝头,准备打“小车不倒只管推”的“持久战”。

回到家中,想不到教地理课的谢老师来了,正坐在院子里等着笔者。谢老师是济宁人,新中国成立以前的大学毕业生,课堂上他操起粉笔,另一只手背在身后,没几分钟,就把祖国的“分省地理图”准确无误地画在了黑板上;各省各地的特产,他讲起来如数家珍,丰富的学识令几代校友难忘。

他不是从二中来的,由于“阶级斗争”,他先被下放到村里的一处“联中”,又要被迁回到原籍,特来看看笔者。既然毕业,就不再称呼同学,他幽默地喊笔者“小伙计儿”,说他看准了,“小伙计儿”是块读书的材料,千万不能扔了书,总有一天书本里的知识是要派上用场的。

依依惜别中,谢老师走了,笔者陷入失望的、无休止的期盼中。

棋摊偶遇二中老师

劝诫不要玩物丧志

“阶级斗争”无休止的农村岁月,消磨了那一点等待的希望。百无聊赖中,笔者玩起了“车马炮”。笔者还是学校运动低潮“逍遥”时期,跟孙树田老师学会了下象棋。笔者不久就在村里搞出点小名堂,拾粪完成任务回村后,便想到双杨店集上一试身手。不想对手实力强硬,再加上七嘴八舌的帮忙,使初出茅庐的笔者大汗淋漓,手足无措,恨不得找个地缝钻进去。正拼尽全力地应对着,“这样走要输了!”背后响起一声提醒。说话的人似曾相识,愣愣地看了笔者一会问道:“二中(毕业)的?”笔者猛然想起,是总务处的一位老师,曾给笔者上过几节课。

整个上午老师都没离开棋摊,一步一指点,帮笔者屡屡击败对手。当他站起身来时,猛然拉住笔者的手:“15级2班的,认识你。别玩了,玩物丧志。年轻,后面的时间还长着呢,干点什么不好?”学校教职员工100余人,直到现在笔者还不知道这位老师的姓名,分别时他那一脸庄重,却让笔者记了一辈子。

责任编辑:邢敏