奋发苦读志在名校(三)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-06-06 10:40:13

在音乐教室上音乐课。田源 绘

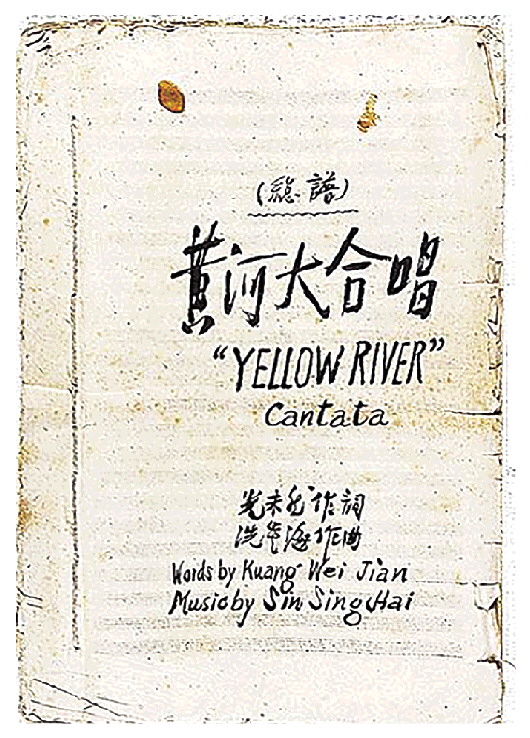

《黄河大合唱》总谱

潍县二中任课老师认真负责,学生的学习氛围浓厚,但也不乏青少年的活泼,20余平方米的《春潮》黑板报展示学生投稿;美术、音乐老师用自己的方式为学生们带来优质的艺术教育。学生们为美术老师的速写水平惊讶,在音乐老师激情弹唱下留下动人的泪水。

被任命校报副主编

把北大清华当目标

学校里有一块黑板报,名《春潮》,是学生展示习作的园地。后院会议礼堂南端的墙壁上,四大块黑板占了20余平方米,每周一期的《春潮》报就在这里用粉笔字刊出,由语文教研组主办,3个年级的600余名学生踊跃投稿,选稿后再由学生缮写员用粉笔抄在黑板上。偶尔,教美术的李述之老师也来凑趣,画上粉笔画插图。如果画的是人物,师生们一定会看出酷肖某班某位同学。文章刊出了,撰稿同学的脸上焕发着荣耀的光彩,可以说一段时间内,《春潮》就是潍县二中的校报。

入学后不久的一天,班主任仲跻元老师通知笔者,叶世超老师让笔者到语文教研组去见他。叶老师交给笔者一个课外活动的重要任务:担任《春潮》的副主编。主编是叶老师,笔者是学生中的两名副主编之一。副主编负责从600余名同学来稿中选稿。接到任务,笔者激动得心快要从胸腔里跳出来,回到教室,看到每一位同学的脸上都是羡慕的表情。

就是这样一个副主编位置,燃烧起了笔者心中的激情。在作文本里,笔者竟不知天高地厚地写着:“清华、北大是我的奋斗目标。”作文被当作范文在课堂上讲评了,或许是要挫伤一下我这份“狂妄”,任课老师给出的批语是:“‘十年寒窗无人问,一朝成名天下知’思想不可有,要有‘一颗红心,两种准备’的坚定信念。”兜头泼下一盆冷水,令笔者哭笑不得。

练发音练肿舌头

同学由此得雅号

燃烧着激情的何止笔者一个人?说是“一颗红心,两种准备”(当时的口号,“一颗红心”是说听从祖国挑选,“两种准备”是说回乡参加农业生产和上大学同样光荣),但从走进校门的那一天起,多数同学都只有一种思想准备:上大学。

整个学校都处在奋发苦读的浓烈氛围里。从建校之初到笔者这一级,潍县二中开设的外语课程是俄语,有一个特别难的发音是“卷舌音”,舌尖抵住上颚,气流从胸腔里发出来,吹动着舌尖轻轻颠动。这可难倒了我们,气流的大小、舌尖的软硬、上抵力的轻重,都是难以掌握的。为了突破这个难关,同学们练肿了舌头,连任课老师都在反复地练习。一个女同学的舌头因为练肿了,课堂上回答问题时,拙笨地将卷舌音读成了“米尔”,引来全班同学的哄堂大笑。自此,她得了个“米尔”的雅号。“米尔”也成了发奋苦读的代名词,谁的作业没有完成,往往会自嘲地说:“还没‘米尔’完呢。”吃完早饭,从后院走往前院,学习成绩糟糕的同学一脸愁苦:“又要开始‘米尔’了。”

分秒计较自习课

难忘老师诵诗声

在如此浓烈的学习氛围里,任课教师自然也很重视学科成绩,分分秒秒地计较着学生的学习时间。没有办法,教务处只得作出了硬性规定:晚自习属于数学、物理、化学三科,早自习属于外语、语文两科,下午最后一节为自习课,用来复习政治课内容。其他副课没有排上号。

因同属于写读并练,早自习被严格分成两半。时间一到,教语文的于效经老师查课来了,一片“卷舌音”的俄语练读立刻被语文替代。于效经老师不放心,徘徊在教室外面一刻不离地监督着,嘈杂的读书声响起来。那时的于老师风华正茂,刚刚毕业于山东师范学院,本科学历,是全县新上任教师中的凤毛麟角。

突然,同学们的读书声停止了,于效经老师在教室外面抑扬顿挫地朗读着:“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”“千万条腿来千万只眼,也够我走来也够我看。”“社会主义道路上大踏步走,光荣的延河还要在前头!”这是当代大诗人贺敬之的诗作《回延安》,选入了我们这一级的初中语文课本。

整个校园似乎变成一片宁静的海洋,只听他一个人动情地朗读。多少年后,这样的朗读声还在撞击着许多校友的心灵。

弹唱《黄河大合唱》

歌声琴声动人心弦

主课是这样的分秒必争,副课同样潜流涌动。进入中学,原来小学里的图画课改叫“美术”,唱歌课改叫音乐。美术教师李述之放下师道尊严,把课堂开设得生动活泼,不像其他课堂上那样有严格纪律要求,同学们谁都可以与他自由对话,对话的同学可真是幸运,李述之老师拿起粉笔,三下两下,黑板上就出现了这位同学的音容笑貌,看得全班同学大为惊讶,原来中学里的美术课是可以这样上的。

音乐教室设在一间简陋的仓库里,有着一架简陋的脚踏风琴。风琴上方的正中央,悬挂着音乐大家聂耳和冼星海的画像,这是李述之老师的碳素铅笔画作品。开学第一堂音乐课就在这里上的。开宗明义,任课老师用简单的语言讲解了音乐与唱歌的不同。然后,他在那架风琴上脚踏手按,演奏了《黄河大合唱》,深沉的旋律,慷慨激昂的节奏,行进到高潮,老师放声高歌,仿佛在说:“孩子们,这就是音乐!”

孩子们哭了,毕竟是中学生了,已能听懂曲中意。

两位老师分别组织起自己的“精英团队”,几名新生被选进了学校歌咏队,星期六的下午,嘹亮的歌声唱响了后院会议礼堂的舞台。夕阳给这座临近田野的校园披上了霞装,“课外活动美术小组”的同学们则支起了画架,校园里一株株参天白杨树成为他们临摹的对象。一艘艺术院校高才生的航船,悄悄地走出这座小小港口,向着明天乘风破浪地出发了。

责任编辑:邢敏