结合南明史讲民族担当(四)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-05-20 17:09:14

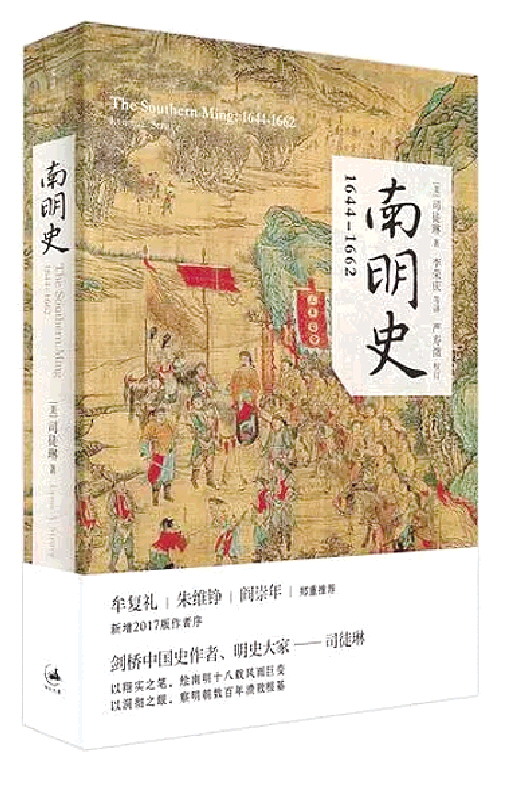

司徒琳所著《南明史》

华西大学旧址

朱自清

秦佩珩受聘于天津、四川多所大学,在成都工作的几年间写下不少作品。抗战期间,他对南明的历史产生浓厚兴趣,撰写了一系列文章。他深感日军残暴,写下许多宣传抗日的文章,大多刊发在《宇宙风》杂志上,这些作品大多和历史联系在一起。秦佩珩还受邀到灵岩书院讲学。

任教成都多所大学

创作多种文学作品

1941年秦佩珩在燕京大学毕业后,受聘于天津工商学院,当时天津沦陷,秦佩珩不忍在日寇统治下苟且偷安,便毅然去职,历尽千辛万苦,辗转流落到四川成都。

1942年至1947年,秦佩珩在川工作6年,先后任教于四川大学、光华大学、华西大学、川康农工学院。

在川大,秦佩珩教授《资本论》;在光华大学,他教授商业史、工业史、货币学等;在华西大学,他教授欧洲经济史、中国经济史;在川康农工学院,他教授货币学及市场学。

在这时期,令秦佩珩难以忘怀的同事有谢文炳、彭迪先、薛迪靖、魏嗣銮以及潘源来和罗仲言。他们在极复杂、极困难的情况下,十分重视秦佩珩,并坚信他可以完成授课任务,他们那种办学热情、治学精神,以及求才若渴的风度令秦佩珩永生难忘。

在成都工作的几年间,秦佩珩创作了不少作品,如短篇小说集《埋情记》,诗集《春蚕集》,一本四幕悲剧《沧海月明珠有泪》。

在《埋情记》中,他写道:“时光很快地过了五年,那秀丽的湖色,以及在天畔泛起的紫骝色的云霞,仍是如此鲜明地溶在我的记忆中。此刻,我流浪到蓉西光华村,卷起珠帘,依稀见到那久别的湖光塔影,在一缕沉烟里向我招手,我依然看到了青青的岸柳伴着风在泣诉……”

撰文宣传抗日 砥砺民族气节

抗战期间,面对外族的入侵,秦佩珩抚今追昔,对南明的历史产生了浓厚的兴趣。他先后撰写了一系列文章,品评南明人物和史实,砥砺民族气节,寄托对北国的眷恋。这对他后来的学术产生了一些影响。

上个世纪末,秦佩珩看到英文版的《南明史》,便鼓励当时的学生李荣庆、郭孟良等几位研究生将其汉译。李荣庆在2017年出版的美国学者司徒琳的《南明史》中写道:“其中既有他希望了解海外汉学发展状况的意愿,也蕴含着秦先生深厚的民族主义爱国热忱。然而,时光荏苒,当这本《南明史》汉译本问世时,秦先生已经离世。我们谨以此汉译本《南明史》告慰先师的在天之灵。”

在抗战八年间,秦佩珩深感日军的残暴,写了许多宣传抗日的文章,大都刊发在《宇宙风》杂志上。这些作品多与历史相联系,诸如《关于郑成功》《明代第一流外交家左萝石》等。

对于抗战的前途,他曾在文章中这样写道:“我们依然确信‘大地’必然‘回春’……虽然我们现在度着漫长的夜,但终究会见着黎明,文化人便是耐寒的松柏与恶寒作最后的支持,一粒种子,撒在地下,总会有发芽的时期,不是么?在这时代谁没有受到寒冷,谁便不配作轩辕的子孙,谁没有看到雪的田野,谁便不是中国的青年,夜的气息终会在月落的时候散去的,谁不应该分担这民族的忧患呢?”

这些言辞体现了秦佩珩作为一个知识分子的责任与担当以及忧国忧民的情感。

灵岩书院讲学

受朱自清盛赞

由于当时的生活环境较为恶劣,秦佩珩饱受胃病困扰,后由于李源澄的邀请,前往灌县灵岩书院讲学。

李源澄,字浚清,又作俊卿。少年时即学习优秀,后考入四川国学专门学校,多从国学大师游,再后来在各大学任教,但他都不太满意。1945年春,他在灵岩山创办了灵岩书院。蒙默(蒙文通之子)说他:“李源澄治学,从经学入,渐及子、史,尤精秦汉魏晋南北朝史。”

据学者王国平考证,灵岩书院旧址在灵岩山东岳庙,由当时的住持免费提供房舍,而书院匾额由书法家谢无量题写。当时的灵岩书院有学生数十人,入学时需缴纳一石米(约300斤)作为学费,生活费自理。为使学生博闻广见,灵岩书院邀请了众多学者前往讲学,诸如潘重规讲训诂学,唐君毅、牟宗三讲哲学,赖高翔讲《陶靖节集》,饶孟侃讲《神曲》,罗念生讲希腊悲剧,钱穆讲《近三百年学术史》,谢文炳讲西洋文学,朱自清讲文学,蒙文通讲儒学等等,可谓大家云集。秦佩珩讲授《经济史的研究和史部目录学的关系》。当时,朱自清先生讲完以后也和秦佩珩一起到青城天师洞游历,他对秦的讲述给予了很高的评价。不久,郭绍虞先生也写信给秦佩珩,声称接到朱自清的信,朱自清盛赞秦佩珩“学识渊博,人才难得”。秦佩珩急忙回信给郭先生,告诉他代为转达朱先生“谬蒙推许,实为过誉,只有更加努力,以匡不逮”。

1945年前后,秦佩珩还与马秋帆共同创办《西南风》杂志。该刊注重提高学术风气,展开文艺运动,反映民众意识,促进西南建设。马秋帆任社长,秦佩珩任副社长。

1946年7月15日,当时西南联合大学中文系教授闻一多出席李公朴被害事件记者招待会,返程途中被暗杀。一时之间,舆论哗然。秦佩珩在《宇宙风》杂志上这样写道:“一个人肉体的生死,并不足以表现其精神的生死。有些人虽然死了,但一切还活在人心里;有些人虽然活着,但永远被大家把名字忘记。闻先生的精神,是光明的,也是磊落的;是诗人的,也是学者的;是国家的,也是民族的。西南联大由湘迁滇,沿途非常困难,但闻先生舍去了乘车坐船的机会随同学步行入滇。这是王阳明知行合一的精神,不像一般人都是天桥的把式,只说不练的!沿途上他还为联大的学生解说古迹民情社会风俗,三个多月毫无倦容。他到昆明以后留下长的胡须,抗战时期,皆不剃除,有人问他,他说:‘国家民族都在羞辱之中,我们还修什么门面!’哎,这是何等精神。”该文洋洋洒洒,秦佩珩在行文之中,透露着对于闻一多高尚人格的敬佩,以及对当时社会黑暗的控诉与不满。

责任编辑:邢敏