北平沦陷参与创办刊物(三)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-05-20 16:49:42

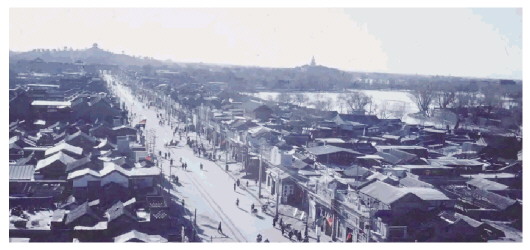

上世纪初时的北平

辅仁大学旧址

全面抗战爆发,北平沦陷,文学在一片冻土中顽强发展。热爱文学的秦佩珩参与了《辅仁文苑》刊物的创办,也经常在燕京大学的几个刊物上发表作品,他创作了散文集《椰子集》和小说集《埋剑集》,郭绍虞、冯叔华皆在序言中肯定了其文字的思想深度和内涵。除此之外,秦佩珩还写出不少经济史论文,大多是有关明清经济史的考证。

众学子办文学期刊

为重建文坛做努力

在燕园求学期间,秦佩珩对文学产生了浓厚的兴趣,并积极参与创作。1937年,全面抗战爆发,北平沦陷。沉闷的土地,焦臭的空气,无望的迷梦,这一切凝结了中国战时深重的苦难。古城北平似乎将在生命的消亡和思想的禁锢中失掉自己的灵魂。但是战争在某种意义上也是一种启蒙,它毁灭一切,也造就一切。在北平沦陷区从事文学创作的大多是文学青年,他们在强权政治的压力下,在为文难以维持生计的现实中为文坛的重建做着孱弱而执拗的努力,使文学在北平沦陷区的一片冻土中顽强发展着。

1939年4月创刊的《文苑》,以“友谊的纯文艺季刊”为标志,由辅仁文苑社编行。这是由辅仁大学和燕京大学两校师生拿钱募捐出版的。每期15万字,100多页,当时可算一个大型刊物。后来该刊物得到校方资助,第二期改名为《辅仁文苑》。这个刊物是由辅仁大学的学生张秀亚、李景慈(林榕)、张天璞(张真)和燕京大学的秦佩珩等人主办的。他们“对于文学在过去都有一种偏爱的热诚,不是用它来消遣而是想献身于这事业的”。

在沦陷区这一特殊环境中,当战争将民族生死、群体存亡推到现实境遇的前沿,这批青年作家没有以流派这一创作群体的形式存在,但他们的作品却更多地以一种相似的创作个性互相联系。他们将国难、家愁和青春苦闷借助于含蓄曲折的象征性意象或梦幻式的想象表达出来,以类似何其芳《画梦录》式的唯美而颓废的情调,在题材、创作心态和艺术表现上追求个性化,着力于诗化散文这一散文体式的创作实验。

当时在燕京大学校园里还产生了几个文学刊物。1939年,燕京大学西语系吴兴华主编出版一个小型纯文艺半月刊《篱树》,这是以一张对开报纸篇幅折成32开的小刊物,专刊诗歌和散文。经常发表作品的有吴兴华、孙以亮、秦佩珩、张茵陈等人。这以后,燕京大学校园里先后出版的还有1940年5月创办的“文艺丛刊”《燕园集》,以书籍形式发表了郭绍虞、陆志韦等人论诗的文章和吴兴华、孙羽、秦佩珩的诗和散文。

为文艰深为人率直 借诗性语言表内涵

在此期间,秦佩珩创作了散文集《椰子集》和小说集《埋剑集》。

郭绍虞在《椰子集》的序言中这样写道:“佩珩是嵚崎历落的人,故能写成嵚崎历落的文。佩珩之文有时才气奔放,滔滔不绝,似乎在他记忆中,在他想象中所感受到的种种复杂的人生意味,都能倾筐而出,络绎奔赴于其腕下,于其笔底。长江大河泥沙俱下,自然不能没有一些小疵病,而过求艰深的结果,也不免使其文章蒙上一些灰色的色彩。但是,由大体言,绝对是才气的流露,不能不说是嵚崎历落的文。佩珩治经济,有现代的知识;又攻历史,熟于民族兴亡的掌故,是时代青年,是血性男儿,能言人之所不能言,所不敢言;然而同时又以爱好文艺之故,不欲为口号文学,破坏艺术之统一,所以有时又宁愿写得艰深一些,灰色一些。”

冯叔华在给秦佩珩写的序言中,可以大体让我们感知其文学作品的力度和思想,冯写道:“以后我与佩珩君曾深谈过几次,每当谈话时,我就觉出他仍旧保持山东人可爱的率直与坦白性气,同时却也惊讶他文章深深涂了晦涩与黯淡的色泽。读《椰子集》中最美的描写,往往令人联想到杜甫使人凄恻的诗句。”

秦佩珩在《椰子集》中这样写道:“人生,正像一座神秘的宝塔,没有一处不使你感到惊奇,别致。朋友对我提及丰都城的故事,荒烟迷草的地方,我也曾梦想这样一个世界。不像苏堤白堤的旖旎,也要像烟霞寺的彩瓦鲜艳得动人。我幻想在那里可以考察社会人物的装束、风俗和习惯,这样在刹那间可以给我一个了解这滑稽人生的机会。但那却是一个被时光遗弃的梦呵。”

考证明清经济史

论文注释百余处

除了文学方面的写作,在经济史方面,秦佩珩也写出了不少论文,诸如《明代水利问题之研究》《明代的农业》《明代的朝贡贸易》。对于经济史的研究,大都是有关明清经济史的考证。此外,秦佩珩曾耗费精力写成近百万字的《明代经济史》(上下卷),并且得到了郭绍虞先生和邓之诚先生的赏识,但是后来不幸佚失了。

以他所写的《明代的农业》为例,他考证了明代已耕地的数量及人口的分布状况、农业品的种类及生产技术、农业生产力的水准——米价问题、明代的农田水利、货币问题对于农村的影响、救济农荒的设施等诸多问题,行文之中,仅注释就达106处。这篇发表于1941年的论文,考虑到当时的社会环境和条件,可见秦佩珩的学术功底之深厚。

对于学术研究,秦佩珩认为:“中国封建社会经济的发展,若隐若现地形成了一个稳定的系统。我们把相同或相类的事物,尽管前后不同,中外有差,如按一定的秩序和内部联系组合而作为整体的研究,这可能更加容易探索到事物的真相,如水利灌溉系统的史学研究、货币系统的史学研究等。此外,人类在自然界的活动,在每个不同历史发展过程中,或者说是不同生产方式的递变情况下,都可以看成是其本身各组成部分同信息的传送过程。控制论的方法论就是研究人类内部的控制和通信的一般规律。研究中国封建社会中的宗法一体化结构,研究封建社会的经济结构,找出其与外部事物的相互约制及其内在联系,这有助于我们更加深刻地了解历代社会经济的真相,从而找出其发展或阻滞的规律性。这种带有本质性的史的发掘,不独在当时,即使在多年后的今天,我看也还是有其借鉴意义的。”

责任编辑:邢敏