诸城派古琴源远流长(二)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-04-16 11:13:45

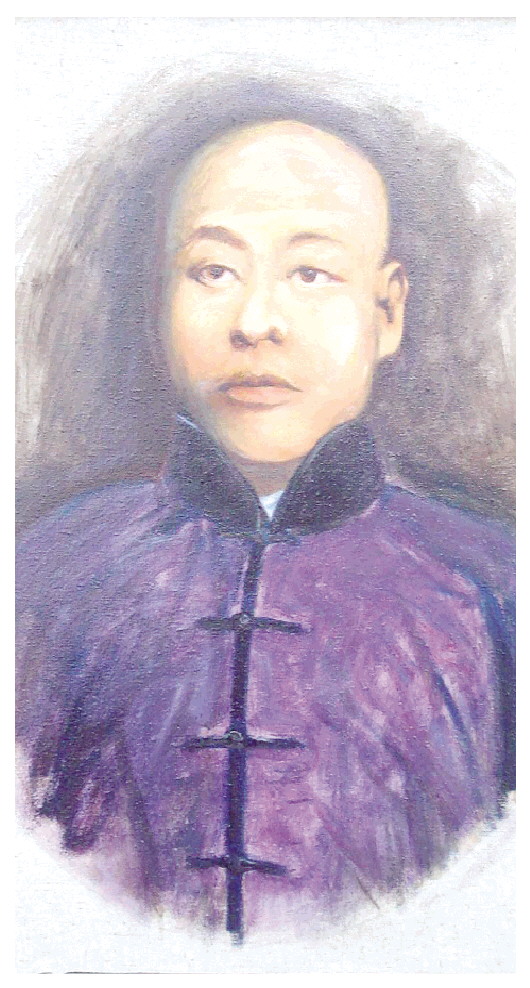

王燕卿(资料图片)

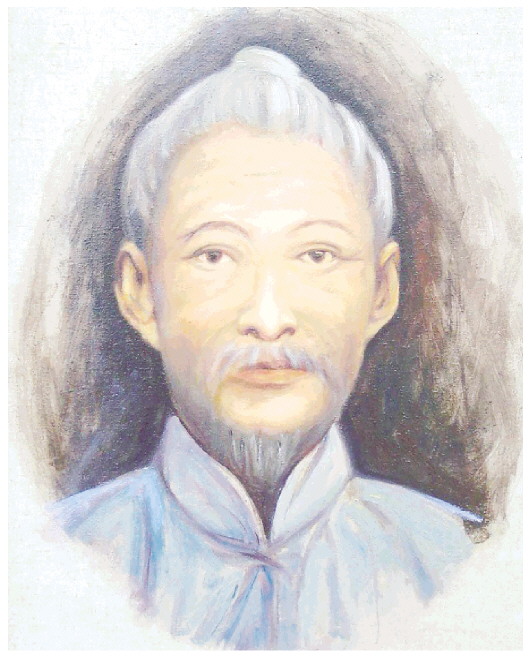

王心葵(资料图片)

田翔千

诸城派古琴又称“琅琊派古琴”,形成于19世纪中叶,代表人物王燕卿的南下和王心葵的北上,使诸城派古琴逐渐流向全国,并对我国近现代琴学的发展产生了重要影响。如今,一批批琴友正聚萤火之光博皓月之明,让古琴文化重新发扬光大。

春秋时期已见流派

诸城派形成于19世纪中叶

古琴艺术是中国历史上古老、艺术水准高且具民族精神、审美情趣和传统艺术特征的器乐演奏形式,除独奏外还包括唱弹兼顾的琴歌及琴箫合奏等。

目前考古发掘的资料证实,古琴形制至迟到汉代已经完备。经历代琴人和文人创造性的发展,古琴艺术不断趋于成熟和完善,它与社会生活、历史、哲学、文学等发生了紧密的联系,在曲目积累、演奏技巧、乐律学、传承方式、斫琴工艺等方面都取得了巨大的成就,显示出丰富的人文内涵。

古琴音色深沉,余音悠远,宜浑厚、宜空灵,也有雄浑壮阔的意境、虚静高雅的韵味,情感表现力极高。

关于古琴的流派,清代琴家蒋文勋认为远在春秋时期已见端倪。他在其著作《二香琴谱·琴学粹言》中写道:“琴之论派,由来久矣。晋侯见钟仪,与之琴,操南音,此略见于春秋时者。”唐代有川派古琴,南宋有浙派古琴。从明至清,古琴琴派有了进一步的发展,陆续出现了虞山派、广陵派、岭南派、金陵派、中州派、九嶷派和诸城派。

诸城派古琴艺术又称“琅琊派古琴”,形成于19世纪中叶,经几代琴家的探索发展,逐渐形成了一个具有鲜明艺术个性和特定曲目传谱的古琴流派。

琅琊三王北上南下

诸城派古琴流向全国

在诸城产生一个有着重要影响的古琴流派,绝不是偶然的,它是诸城特殊的历史文化长期孕育的结果。诸城文化发端于先秦,由于战国时期修筑的长城将诸城疆域分割为两部分,分属齐国和鲁国,诸城文化明显地受到了齐鲁文化共同的影响。古代诸城的学术思想具有很强的兼容性,其主流依旧是儒家文化。对于《易经》《尚书》《诗经》《春秋》《礼记》的研究,诸城都出过一些赫赫名家。儒家思想的深厚积淀,为古琴艺术在诸城的广泛传播提供了沃腴的土壤。

诸城琴派刚中带韧、动静划一、密中见疏、实中有虚、一气流转、重而不滞,既以丽密深曲为特征,又具空灵回荡之美。紧劲连绵,循环超忽,气卷风云,韵缀繁星。

诸城派古琴的代表人物有王溥长(既甫)、王雩门(冷泉)、王作祯(心源)、王露(心葵)、王宾鲁(燕卿)等,人称“诸城琴史五杰”。其中,王燕卿不仅对诸城派古琴的琴曲作了不同程度的加工,还创立了更为接近民间的、通俗的弹法,逐渐形成一个新琴派——后人以他的授琴之所命名为“梅庵派”。

1919年,蔡元培将王心葵请至北京大学担任古乐导师。王心葵是王心源最得意的学生,他与王冷泉和王心源并称“诸城三王”或“琅琊三王”。王燕卿的南下和王心葵的北上,使诸城派古琴逐渐流向全国,并对我国近现代琴学的发展产生了重要影响,甚至远播海外。

之后由于历史原因,诸城派古琴逐渐式微。新中国成立后,诸城琴派的传承人大多都流散到山东其他地区或省外。上世纪七八十年代后,潍坊知名琴人只剩下田翔千还在弹琴,他上世纪90年代去世后,古琴在潍坊更是少人问津。

诸城古琴入非遗

生态链再次形成

在潍坊,赵梓皓作为诸城派古琴市级非遗传承人,一直力所能及地传播。

2011年,赵梓皓与琴友在著名藏琴家田翔千故居组织了潍坊首次古琴雅集。虽然参与者仅有十余人,却是赵梓皓“续脉”诸城派古琴的开端。随后,赵梓皓陆续在潍坊创建北海琴社、潍坊七弦琴院,在北京设立北海琴社分馆。北海琴社先后在2014年、2015年被中国民族器乐学会和中共潍坊市委宣传部批准为“诸城派古琴艺术中心”“潍坊市古琴传习中心”。

十余年来,赵梓皓一直奔波于潍坊和北京两地,一周一次地往返,忙于古琴教育和推广。之后在潍坊各县市区,陆续出现授课的琴师、斫琴师,也成立了不少古琴相关的协会。逐渐地,潍坊古琴的生态链重建起来。

目前就“诸城派古琴”的保护和传承来说,虽然各界都作出了努力,也申请了一批县、市、省级非遗传承人,但是,保护、挖掘、传承、发展等一系列担子仍然沉重,古琴发展需要一个更广阔的天地。像赵梓皓这样的琴人,更是不断呼吁珍惜祖先留下的文化遗产,重新擦亮这一潍坊文化标签。

文/图 潍坊日报社全媒体记者 郭超(署名除外)

责任编辑:邢敏