小学改五年戴初中帽 学生烧窑垒墙建校园(三)

来源:潍坊晚报 发布时间:2023-02-27 16:27:37

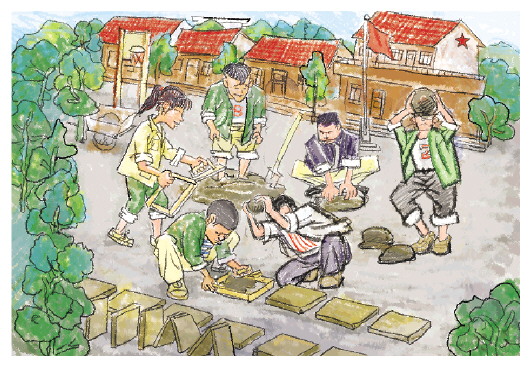

同学们用小推车把土推到小操场上备用。

和大泥

脱砖坯

烧窑时,住校老师就利用窑上小火苗煮地瓜等食物。

赶夜路到昌乐拉石头。

停课一年多后,学校复课,孩子们重归校园,小学改为五年制,笔者所在年级部分同学跳到四年级,一部分则重上三年级。跳级的事情不用跟父母商量,孩子们自己决定。五年级毕业,笔者与同学们又赶上小学戴帽上初中,即在小学上初中的第一年。在此期间,学校组织学生们和大泥、脱砖坯、拉石头、垒院墙,同学们集体出动,得到了锻炼,也经历了危险。最终,500米的学校院墙由学生垒成了,且很坚固。

小学改制跳级 学生自主决定

那是动荡的1968年,学校停课,小学生们也逍遥自在地玩了一年多,上面提出“复课闹革命”,孩子们又回了学校。为贯彻“学制要缩短,教育要革命”的精神,工人新村小学由六年制改为五年,要把笔者所在的三年级劈开,一部分重上三年级,一部分跳级到四年级。对50多年前八九岁的小学生来说,无论是跳是留,是件很简单的事,全由自己定夺。记得老师单个问,单个定。“跳”,老师问时,笔者的回答就这么简单。而这一跳一留之间,就有了学校一大奇观:有好几对同级不同班的兄弟姐妹,笔者和二哥是其中之一。

跳级的学生单独组成了一个班,四年级六班。

到笔者高中毕业,甚至参加了工作,笔者的父母也不知道儿子小学跳级一说。从那时起,在笔者人生的关键节点上,如下乡、招工回城、调动工作、结婚生子等大事上,征求一下父母的意见后,都是自己拿主意,没让父母费过心思。也有极个别的,跳了级,待了半年,又回去了。笔者曾委婉地问过一个同学,是否后悔过当年没跳级,他说:“自己定的事怎么可能后悔呢,你们跳级的,早一年毕业,早一年下乡,在农村多吃一年苦多受一年累不说,还不是照样和我们一块儿招工回城。”这短短的一年,浓缩了多少人生故事,又抉择了几重人生拐点的方向。

半学半玩半放羊式的小学生活,真是一段轻松愉快的时光,也培养了大主意自己拿、不依附他人的性格。举一例,当时一个同学已经担任公社副书记了,在恢复高考后,果断辞去职务参加高考,现在已是国外某高校知名教授。二十一二岁的公社副书记,别说在全昌潍地区,就是在全省也找不出几个。

跳级之后表现不错 五年级又赶上戴帽

父母工作忙,顾不上孩子,那么爷爷奶奶、姥姥姥爷能顾得上吗?实际情况是,顾不上。那时,祖辈光自己儿女的五六张小嘴就够忙活的了,哪还顾得了少则十几个、多则二十多个的孙子辈呀。笔者掰着手指头数了数,爷爷这边,笔者有28个堂兄妹,姥爷这边有19个表兄妹。爷爷奶奶两三年能来笔者家一趟,姥姥姥爷三四年也见不了一面。再说了,依当时的社会现状,祖辈不管孙辈的事是顺理成章天经地义的。

父母敢对小孩放手不管,还有三大原因:一是社会治安稳定,拐卖儿童是彻底没有的事,从来没听说过;二是车辆少,交通安全,笔者在五年小学的上学和放学路上,没见过汽车,马车、牛车也不多;三是校里校外没有校园霸凌。小学方圆几公里内就一个派出所,笔者同班女同学的父亲就是所长。

别看父母不管小孩学习,但在学习上,笔者这级跳级的学生,表现还算争气:一是学习完全跟得上,到期末考试时,已不输四年级的学哥学姐们,并融入了他们当中;二是自觉上进,从朗朗的读书声中,也似乎能听出和他们平起平坐了;再就是老师从没因为跳级暗示过学生们要跟上,或督促跳级的学生们赶上四年级课程。

到小学五年级毕业时,笔者与同学们又赶上小学戴帽上初中的事。从小学六年改五年的分级、合班,到戴帽、摘帽,这四件大事全摊上了。所谓戴帽,就是小学戴上初中“帽子”,小学毕业接着在本校上初中,这让同学们感觉还在上小学似的。摘帽,不用说,就是小学恢复原状原貌。

男生提前一天挖土 和大泥脱砖坯极耗体力

戴上初中帽子,学生就不算童工,而成了半劳力。为自力更生奋发图强,学校做出了一个重大决定:不花国家一分钱,举全校师生之力,自己烧砖烧石灰,动手垒学校院墙。

学校东南角有个算不上操场的小操场,这就是脱砖坯的场地。南端挖一个直径六七米,深四五米的坑,就算是窑了。

此窑烧砖,兼烧石灰。

那时候执行周六工作制。六个戴帽班,正好每天轮一个班的男子汉们冲锋陷阵,和大泥、脱砖坯。脱坯用的土好说,反正学校没围墙,小操场东边就是庄稼地,那时还没实行基本农田保护制,土尽管挖。

如果班级轮到明天脱砖坯,下午放学后,男同学便一起挖土,用小推车把土推到小操场上。土要提前湿浸着,以备明天和泥、脱砖坯时省力省事。轮到脱砖坯时,男女生全天不用上课,把砖坯脱好,算是上了一堂学工学农的思想政治课。

第二天一大早,同学们就赶到学校小操场,开始了一天的劳作。

和大泥也要掌握要领,稀了,砖坯会瘫下去,等于白干;干了,脱出的砖坯没角没棱,没有砖的样子。所以,大泥和好后要先脱几个砖坯试试行不行。要是不行,硬了加水软了加土,直到软硬适中。

现在想来,和大泥不但累,还最头疼,也最窝火。原因是老大一坨泥总粘在锨上甩不下来。铁锨本身不算沉,可加上甩不掉的泥就沉大了。实在没招了,就有同学想了一法,把锨上的泥刮下来,沾一沾水,再和泥。头几锨还行,以后泥又粘铁锨上了。实在没法的学生们只好使出绝招:脱下鞋袜,光脚踩泥。直到把泥踩好为止。

下一步就是脱砖坯了。学生们把砖坯木模(俗称“坯挂子”)置于长凳上,抓起砖块大小的泥团,猛地甩进坯挂子,压实,目的是把坯挂子的四个角和边充实填满,这样脱出来的砖坯,有角有棱。用一根细直的木棍在坯挂上一刮,把多余的泥刮掉,再端着填满泥的坯挂子,走到操场的一边,两手一扣、一提,两个砖坯就平整地躺在操场上了。一只坯挂子一次可以脱两块砖坯。如此反复来回,直到和好的大泥用完为止。

等各班晾干后的砖坯凑够烧一窑的,就可装窑开烧了。

请人来教烧窑 老师蹭火煮吃食

烧窑是个技术活,老师学生没一个会的。校长说他有个亲戚以前烧过窑,就请来指导学生们装窑。校长亲戚用的是自燃烧砖法。从窑最底部开始,一层煤一层坯地往上摞,高出地面1米左右时,用大泥将四周及窑顶封好,窑就装好了。煤必须是无烟煤。窑外有一条单独通道,从地面通到窑底部,以便用木头点燃最底层的煤,这个通道也是煤燃烧所需空气的进气口。底层煤隔高温下砖坯引燃上层煤,一层层向上燃烧,整个窑就烧起来了。笔者还特意跑学校去看过烧窑的壮观场面。夜空下,蔚蓝色的火苗从封窑大泥裂缝处窜出来,有一尺多高,可好看了。

小操场北边有一排老师宿舍。每当烧窑时,住在这里的老师就把小铁锅、小铝锅等放在窑上小火苗处,煮地瓜或别的什么东西。

三昼四夜,砖就烧好了,然后停窑、灌水,再自然冷却两天后就可出窑了,这样烧出来的砖是青砖。笔者问过校长亲戚,为何灌水,他说,灌水是青砖,不灌水就是红砖。

赶夜路到昌乐石场 同学轮流拉车

光有砖也垒不成墙呀,得有石灰才行。

石灰是用石头烧成的,这城里城外的,到哪弄石头呀。好在学校的领导办法多,竟想出让学生用地排车到昌乐采石场拉石头的高招。

这些戴着初中帽子的学生们,对到昌乐拉石头还是蛮高兴的,毕竟这是第一次全年级集体外出活动,有一股新鲜好奇劲。

记得是初秋的一天,班主任在班上召开拉石头战前动员会,就一个主题:到昌乐拉石头。星期六下午5时出发,夜间赶路;第二天黎明前到达昌乐采石场装石头,然后启程往回返;到学校卸车后各人回家;星期一照常上课。

秋天,夜已长,昼已短。那天,拉着地排车一出学校,天就擦黑了,好在有路灯,正儿八经的沙石路,不难走。一出城,前面的车怎么只见一人驾辕拉车,别的同学一个个都不见了?再一细瞧,一个个都跑到车上坐着去了。赶紧吧,笔者和同学也有样学样地一人驾辕拉车,别的同学坐上去。往后一看,同学们开始轮流拉车坐车。

出了城区西工地,前面就看不太清了,路也不怎么平顺了,只能眼盯前面看不清的黑影,细听着前面微弱的声音走。天不是越走越黑,而是越走越亮,前面的路、前面的车、前面的人,也越发看得清楚起来。抬头一看,一轮明月挂在中天。这一晚,月亮特明亮,一路陪同学们走来。多年来,只有那天的月亮,实在是明亮得忘不掉。

嬉笑中,昌乐采石场就到了。

拉石头回程出现翻车 吓坏校领导

石头在坑底部。一条不到一米半宽的小路沿坑转了半圈到坑底。带队老师站在坑沿往下一瞅,坑这么深,路又窄又陡,用地排车是不能把石头弄上来的。老师正在为难发愁之际,不知是哪个同学说:“老师,这事好办,小石头一人搬,大的两人抬,先把石头从坑底弄上来,再往车上慢慢捯饬就行。”一大难题,就这样被学生轻松破解。

装好石头后,稍一歇息,大队人马就拉起石头往回走。

走出一段后,从后面传来一句话:“往前传,注意路两边,不要靠边走,一定注意安全。”到下一站休息时才知道,是五班的一辆车,连人带车,一块儿掉石坑里了。虽车毁石落,但人没伤着。出了这么大的事,真把校领导给吓着了,从那以后,再也没到昌乐或外地拉过石头,烧窑所用石头,都由采石场送来。

往回拉就没了组织也没了纪律,各车自由。笔者这一车四个人,全是男同学,属于“壮劳力”,始终处于第一方队。大约在上午10时左右抵达学校,在砖窑的西边卸下石头,以方便装窑烧石灰。后续车辆陆续进场、卸车。

至此,学校有史以来最重大、最危险的活动宣告结束。

毕业前夕 五百米砖墙学生一周垒完

烧砖和烧石灰的流程基本相同,只不过烧砖用煤少,时间长点;烧石灰用煤多,但时间短点。

砖有了,石灰也有了,那就垒墙吧。

在学生们即将结束小学戴帽转学到潍坊二中继续上初二的前夕,学校领导又发话了:“为留下你们永久的纪念,自愿组合,两人一组,一个和灰,一个砌砖,合垒一段墙;一人挖坑,一人担水,合种一棵树。”

还记得,笔者班分到的是北墙,笔者和一同学分得三米一垛的一段墙,单砖墙。为使墙不歪斜,笔者还装模作样地找了一根细绳,下拴一小石子当垂线,对着墙不时地比量比量,其他同学也学笔者的样子,拿拴石头的细绳对着墙比量。近500米长的学校院墙,全由学生用不到一周时间砌筑完成。墙垒得还算横平竖直,在风雨中挺立20多年方才拆掉另垒新墙。

还记得,教室前面,从东数第五棵,是笔者和另一同学共同栽下的一棵拇指粗的白杨树,笔者十多年后去看望过它,高大了,挺拔了。

由此,脱砖坯,烧青砖;拉石头,烧石灰;垒院墙,栽小树,成了工人新村小学的百年绝唱。

1972年夏天,根据统一部署,学生们摘下初中帽子,离开工人新村小学,集体转学到潍坊二中继续上初中,真正的初中。

责任编辑:邢敏