编修史书 直笔无疑

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-12-25 22:33:10

刘珝画像(资料图片)

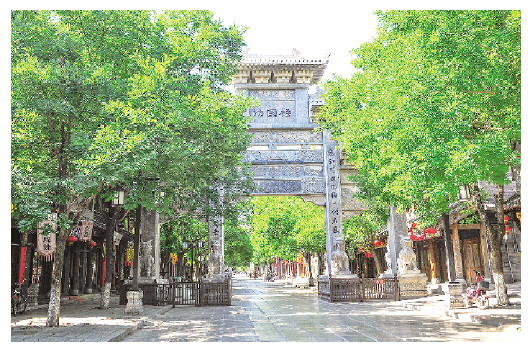

青州古城刘珝柱国坊

刘珝考中进士之时年方23岁,被授予翰林院庶吉士,三年期满成绩优异,授翰林院编修。编修是掌修国史的官职,必须对政事如实记载。刘珝无论在翰林院还是身为阁臣,修《续资治通鉴》时,都能立身事外,理智客观地分析看待每一件事,而且具有敏锐的洞察力和执着求实的毅力,从不为诱惑动摇,坚持记录事实,不虚美,不隐恶。

发现宋元历史不清 奏请修《续资治通鉴》

刘珝身为阁臣,日理万机,百忙中一直坚持阅览文学典著。成化十三年(1477)七月,刘珝上奏疏:“臣为《资治通鉴》上言,臣近日翻阅此书,发现宋元两朝近四百年来,历史记载不清,其间史实,朝臣忠奸尚无定论,或与辽、金混淆,而昧正统之书,或成于草率,而失繁简之制,或善恶之失实,前后相互抵牾。身为儒臣学士,当有校对修续之责,以扬陛下圣神文武,咨询治道,文教于四海。”

宪宗帝阅奏疏后龙颜大悦,金銮殿上,群臣讨论,纷纷上言需修《续资治通鉴》,一致认为唯刘珝能担此重任,率翰林院学士完成续修之责。宪宗宣旨:“刘珝进升太子少保兼文渊阁大学士,任修《续资治通鉴》总裁监修之职。从文渊阁翰林院选拔学士组织修续,严明修纪,以正史为准,顾全大局,去伪存真,褒贬力求得当。完成修续之责,宏扬圣德,名垂青史。”第二天,刘珝在文渊阁、翰林院召开选拔会议,经过严格筛选,圣上谕批,最后选拔了147人修《续资治通鉴》。

刘珝挑选有权位的文学著才组成了续修核心力量,然后制定了续修准则。遂大开两局之门,有条不紊地查阅秘府的文章资料,分期分批派员到各省、府、县查阅搜集志书、碑文、传记等,澄清史实。存其信而查其疑,讨论研究,反复核对,去虚存真,详其大而略其细,搜罗剔抉。刘珝身先士卒,日夜操劳,笔不能搁,还要洞察万机,顾全大局,遇有疑难,共商裁决。续修学士纷纷敬佩,都任劳任怨,出计献策,修续工作进展顺利。

年号之争不畏上 坚持照史实记录

刘珝带领续修学士从“赵宋建隆之创业,继而为庆历之升平,训以靖康之祸乱,到迁都偏安于杭州,后屈尊于海南,其中命令之施,纲纪之布,国体安危之系,民生休栖之源,大书特书。写契丹出自鲜卑,而女真起于渤海,割据邻壤,附见于当时。后蒙古入,建立元朝,三纲既沦,九法并丧,又人分七等,天地已成混乱之势,以致群雄逐鹿。后太祖起兵,经三年鬼方之伐,威加六月戍边之征,使乾坤一统,重修人纪,复还礼乐之俗。巍巍功德,帝业辉煌,高五帝而冠百王”。当写到“靖难之变”时,诸臣认为此乃皇上祖宗之事,不便直写,便奏请宪宗,帝命太监拿出皇上祖宗史书。宪宗揭开史书,读给刘珝听:“明成祖即朱棣,是我曾祖父,是明太祖第四子,洪武三年(1370)被封为燕王,洪武十三年(1380)到封地北平,很有建树。太祖曾说朱棣酷肖自己,对他特别钟爱。至太子薨逝,意欲立棣为储,只因太子已生五子,嫡长早殇,次子叫朱允炆,年富力强,倘或舍孙立子,未免于礼未合。亲御东角门,召群臣会议。太祖下谕道:‘国家不幸,太子竟亡。古称国有长君,方足福民,朕意欲立燕王,卿等以为何如?’学士刘三吾抗奏道:‘皇孙年富,且系嫡出,孙承嫡统,是古今的通礼。若立燕王,将置秦王(太祖二子)、晋王(三子)于何地?弟不可先兄,臣意谓不如立皇孙。’太祖遂议定,立允炆为皇太孙。”

宪宗又道:“您在东宫侍讲,讲过国君进贤之道,国君选太子,也应选有德才的承嗣大位。”刘珝道:“圣上所言极是。”

宪宗又看着史书道:“自太祖大位确定,朱棣心怀怨恨,谋臣姚广孝劝其起兵造反,朱棣犹豫不决,担心大事不成,罪及子孙。这年冬季的一天,大地封冻,天气严寒。姚广孝陪朱棣饮酒解闷,朱棣说:‘天寒地冻,水无一滴不成冰。’姚广孝有意启诱朱棣,他对了一句:‘国乱民愁,王不出头谁是主。’朱棣听后,终于下了决心,起兵夺皇孙之位,前后持续了四年战斗,最后打败朱允炆,朱棣即位,改元永乐,迁都北平,并改北平为北京。”

宪宗道:“以上内容您可酌情而写。但建文帝之事及年号一概并弃,改洪武三十五年(1402)。”

刘珝认为,自己是圣上亲谕修《续资治通鉴》总裁监修,身负重任。皇上祖宗之史实众朝臣皆知,匿去而失大体。明太祖在洪武三十一年(1398)故去,而明成祖在太祖故去四年之后登位称帝,建文称帝四年搁置何处呢?照圣上之意写入,极为不妥。一天,在金銮殿上又为此争辩,一些庸才奸佞之辈信口雌黄,置皇家史实而不顾,言出只为讨好宪宗,胡言乱语一通。刘珝据理反驳:“此事是国家大事,是明前代承统记事之实,改写甚为不妥,此尚书东鲁大圣阐述于前,考亭贤祖叙述于后,实为经中之史,史中之经,阐万世之人文,昭累朝之警戒,嗣史以来诸家并作,传至我朝。是我辈及古人观察历史凭鉴,建文帝立朝四年,其政令,事迹家喻户晓,况‘靖难’之师中灵壁战役记载流传很广,这一切都无法泯灭,当后人查阅时,便知明代修《续资治通鉴》失实无人信之。历代前人及我等几年心血也枉然,毁众学士名节事小,陷皇上不义事大,望圣上三思而行。”帝无语,而群臣默然。

五年巨帙问世 重视四朝历史

建文帝年号之争一年多,帝诏刘珝进宫,亲谕将建文帝年号写入《续资治通鉴》中,刘珝《续资治通鉴纲目》完成。到成化十八年(1482),历时五年,这部雄伟、浩繁的文化工程全部完成。同时,刘珝纂修《文华大训》也完成。时人评价,其史料价值与《永乐大典》相提并论,两大文化工程的相继问世,是明代文化高度发展的智慧结晶。尤其《续资治通鉴》,从宋至今历时400多年的正史再现,论述了几代王朝的治国之道和兴衰之史。在内容安排上,克服了以往史书详于宋而略于辽、金、元之弊,对宋、辽、金、元四朝史事同样重视。《续资治通鉴》其篇幅之大,搜罗之广,缮写与装璜之精美,在当时文化之林实属罕见。

宪宗设宴群臣庆贺,认为《续资治通鉴》《文华大训》是本朝文化工程之精品,荣耀圣德,光照千秋。宪宗与群臣廷议,遂嘉奖参与者,或进职,或封赏。刘珝原为户部尚书加太子少保兼文渊阁大学士,宪宗于金銮殿上宣旨:“刘珝加封进光禄大夫柱国太子太保户部尚书兼谨身殿大学士。”

清朝史学家评论,明朝历经276年,17个皇帝,四五十个殿阁大学士(即宰相,也称阁老),因刘珝修《续资治通鉴》,被排名前四名之列,称明朝四大阁老之一。

责任编辑:邢敏