文艺创作进入多产期

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-10-09 16:57:00

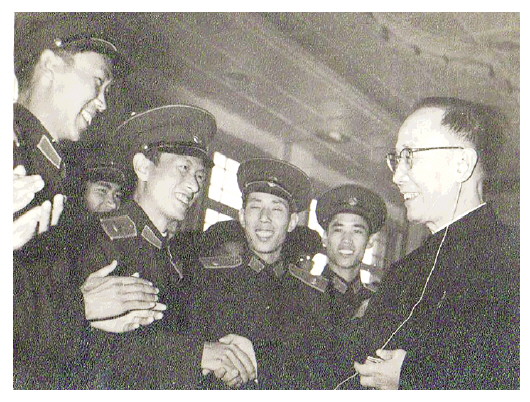

相声《水浒外传》赴中南海演出,刘少奇(右)接见主创人员。

郭沫若(右)与作者们亲切交谈。

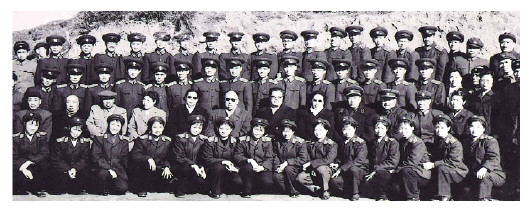

文工团演员与贺龙、罗荣桓元帅合影。

踏遍前沿岛屿后,李凤琪的曲艺创作进入多产期,数来宝《舟山好》、相声《小西湖》、中篇评书《夜闯珊瑚潭》等久演不衰,影响广泛。他参加了全国新曲艺创作会,开阔视野,博采众长,曾多次为中央首长演出,海防文工团也被树立为全军文艺单位的旗帜。

评书《夜闯珊瑚潭》

三次再版改编为广播剧

李凤琪踏遍前沿岛屿后,感受到舟山群岛的分量与意义。不久,他创作了数来宝《舟山好》和对口相声《小西湖》,演出后观众反响热烈,成为文工团久演不衰的保留节目。后来,他的单口相声《追车》、评书《飘海记》、弹词《渔家夜雨》在《曲艺》期刊连续发表。老艺术家常连安、刘宝瑞、高贵清同时上演了他的《追车》。

1956年秋,一架美国侦察机侵入我国领空,被我空军击落在东极岛一带海上。美国第七舰队匆匆赶来,停泊在岛外以武力威胁;同时派特务潜入岛上寻找驾驶员。由于渔民捞到美机驾驶员尸体,我方掌握了美方侵略的铁证,美舰队悄悄撤走。此后,文工团曾四次上岛慰问部队,李凤琪通过调查敌我斗争情况,岛上民俗风情及典型人物,写了中篇评书《夜闯珊瑚潭》。作品发表后三次再版。评书艺术家刘兰芳首演,中央广播电台改编为广播剧向全国播出。这篇作品和后来《解放军文艺》发表的《捉蟹》《哨所枪声》,分别收入《中国新文艺大系》和《军事文学大系》。

参加新曲艺创作会

开拓视野博采众长

1963年11月下旬,李凤琪应邀参加全国新曲艺创作会。会议在北京前门饭店召开。中宣部牵头,中国曲协主持,主题是推陈出新,百花齐放,繁荣新曲艺创作。与会代表是全国曲坛的专家和创作成就突出者,规模之大,规格之高是空前的,《人民日报》发了评论。中宣部和文化部领导周扬、林默涵到会做报告,中国曲艺工作者协会主席赵树理专题发言,中国曲艺工作者协会副主席陶钝就新曲艺创作情况作了全面系统的总结,报告中提到李凤琪的三个作品。

会议期间,各位曲艺名家进行了交流演出;对如何继承传统,深入生活,繁荣新曲艺创作进行深入的探讨。会上,李凤琪结识了侯宝林等老艺术家以及山东、上海等地和部队的曲艺作家,观赏了京剧、话剧、歌剧。众名家的演出使他开阔了视野,博采众长,创作思想进入了更高境界。

为中央首长演节目

文工团成全军典型

从上世纪50年代起,多位中央首长到舟山视察,都看过海防文工团汇报演出。李凤琪讲述了几段难忘的细节:

1958年,彭德怀元帅在定海大礼堂,接见陆、海军干部,同时看文工团汇报演出。李凤琪演新创作的相声《知过必改》,内容是一个连长管理粗暴,同战士发生矛盾,通过学习改正错误,笑料很多。可是彭德怀坐在前排中间,神态严肃,陪同看戏的领导们见状也不敢笑。李凤琪急得汗流浃背,嘴也不听使唤了。说到结尾,彭德怀含笑轻轻鼓掌,这才“解放”了陪同看戏的领导,全场爆发出笑声和掌声。后来听说彭德怀喜欢这个相声,他要求舟山部队搞好“尊干爱兵,拥政爱民”。

1961年,贺龙、罗荣桓两位元帅偕夫人,由许世友和陶勇司令陪同到舟山视察,文工团在普陀山文昌阁小礼堂演出。室内没有舞台,只设一张屏风,演员和首长相距不到3米,很难演。在说《舟山好》和《小西湖》时,李凤琪和另外的演员既力求情绪饱满,又要控制音量,使气氛融洽温馨,两位元帅看了非常满意,说:“节目很好,要送到基层连队,不能忘了战士!”离开时同全体演员合影留念。

1962年,郭沫若视察舟山,文工团为他演出音乐、舞蹈、曲艺专场。相声是李凤琪新编的“三八作风”《对对联》,郭沫若看出作品借鉴了传统相声套路,上台同李凤琪握手时说:“你善于推陈出新,新的比老的好!”并为文工团即兴赋诗:往来东海前线,慰问三军英雄,高歌漫舞啸东风,战斗精神酣纵。身在舟山群岛,心驰北极天空,齐声高唱《东方红》,领袖万年遥颂。

1964年,时任中央军委副秘书长的肖华到舟山视察,提出要看文工团演出,节目必须是自己创作的。文工团在普陀山向他汇报,都是海岛题材的保留节目。因表演娴熟,当说完《舟山好》和《小西湖》时,肖华举起双手大声喝彩。演出结束,肖华评价道:“有特色、内容好、方向对,全军文工团应向你们学习!”随后,解放军总政治部派工作组到舟山,对文工团演出跟踪考察,《解放军报》发表社论,海防文工团成为全军文艺单位的旗帜,荣记集体二等功。

1964年,全军第三届文艺汇演在北京举行,李凤琪创作的两个作品获奖。其中相声《水浒外传》借歪批《水浒》讽刺赫鲁晓夫,令人耳目一新,最后被选进中南海汇报演出,受到刘少奇、周恩来等中央首长的亲切接见。

责任编辑:邢敏