茶山里飞出欢乐的歌~

来源:潍坊融媒客户端 发布时间:2022-07-18 10:23:35

7月13日傍晚,大雨初晴,日出东方艺术团来到诸城市桃林镇李子园村演出。从镇政府驻地一路向北,演出车停在220省道路边,车上的19名演职人员就开始卸车,像这种大车开不进的村子,他们都是肩挑手提,带着道具和演出走到老百姓身边。

群山环抱中的桃林镇李子园村。

沿着一条弯弯曲曲的小路往山上走,路过潺潺流水,经过满目苍翠,20分钟后,就来到了李子园村。

这是一个群山环抱中的小山村,全村一百七十户,耕地面积只有800余亩,地块星罗棋布在山上,多数被种成了茶园,近些年青壮年都外出务工,现在村里常住人口不到一百人,这些平均年龄65岁的老人打理着满山茶树。“这个村太闭塞了。眼前这座山叫黄牛山,以它为界,往北太阳晴,往南雾蒙蒙。由于交通不便,村里的老人极少外出。”桃林镇文化站站长安丰良介绍。

距离演出还有一个多小时,已经有村民来“抢占”有利位置。

越是偏远的地方,老百姓对文化的需求越是热切。“这个村我们每年都要来,一到了这个季节,村里的大姨大叔们都盼着,就托人打听,问我们还来吗?啥时候来?”日出东方艺术团团长曹芍芬是这次演出的负责人,她说:“这样的下乡演出,我们团一年大约120场。”边聊着,就到了李子园村。广场上,村民们早早就吃过晚饭,带着马扎来“抢占”好位置。

演出活动让夜晚的村子热闹起来。

太阳刚落下去,锣鼓就响了起来。

开场舞是村民们的广场舞,“不做节目单,我们在一个村演出,附近几个村的文艺爱好者都跟着来,这个来了上去跳,那个来了上去唱,他们的演出水平也很高,有的村民一晚上能换四套衣服,跳四场广场舞。我们就和他们穿插演,一场演出一般都要演四个小时。”

村民自发组织的舞蹈队。

在镇上服装厂上班的村民徐良燕是周边村子的“草根大明星”,这天,她跳了两场广场舞、唱了一首歌。“我打小就喜欢唱歌,这些年,曹团长每次来演出都给我留出时间让我登台,还细心指导我怎么唱能更好,还经常给我带她自己的演出服,今晚我唱歌穿的这套礼服就是她带来的。”徐良燕说。

村民演给村民看,这样的舞台更有活力。“那个是我奶奶!”“最前面那个不是镇上卖烧肉的吗?这么一打扮都认不出来了,真好看!”每个节目的演员一亮相,都引来台下一阵讨论欢呼。

73岁老太太上台表演舞蹈《画你》。

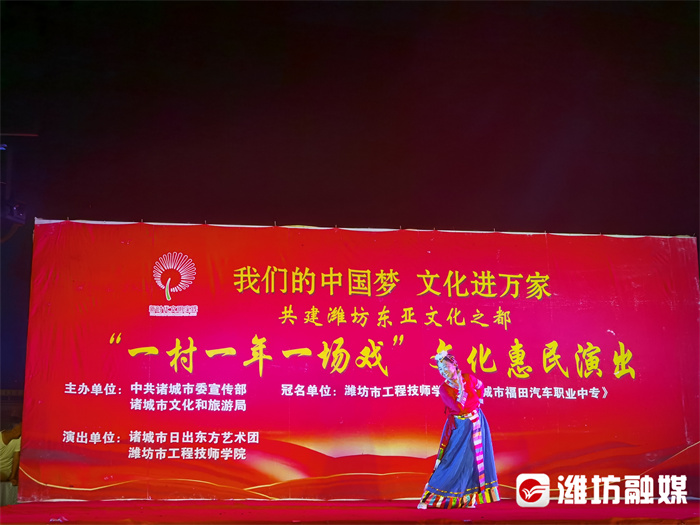

从田间地头“长”出来的表演,有一种质朴平实的美和力量。一位73岁的老太太身着藏族传统服饰演出了一曲舞蹈《画你》,悠扬的旋律、柔美的舞步,让台下观众看得出神。

记者手记

农民群众不仅需要大剧团的偶尔下乡,更需要培育和发展自己的文化。自导自演的小戏、口口相传的小曲、从手机里学来的广场舞……这些丰富多彩又生动鲜活的农村特色文化,就是农民群众自己的文化。

一个个源于身边事的创作、一场场身边人的演出,文化下乡与农村本土文化就在田间地头的大舞台上共荣共长,下乡的文化真正融入了农村生活。

作为国家二级演员,曹芍芬曾当选2015年度“中国好人”“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”,组建成立了日出东方艺术团后,她既是艺术团的团长,也是诸城市日出东方慈善义工团团长,这位长期服务基层一线的文艺工作者,关于如何让下乡的文化落地生根,有自己的思考和坚守:“把文化下乡与发展农村特色文化结合起来,让下乡的文化真正融入农村生活。这些年我们侧重用老百姓听得懂、记得住的诸城方言,创作成朗朗上口的小品、民间小调进行表演。”

身边人、身边事最容易起到教化作用。去年曹芍芬结合普法宣传进社区,主持创作完成了茂腔小戏《割肉还母》,戏中既有敬老爱亲,又有《民法典》的相关内容,公序良俗与送法下乡经常这样在作品中相融合。在李子园村演出现场,《小姑贤》《割肉还母》等剧作故事情节跌宕起伏,演员表演朴素活泼,平凡而真实,表演结束时群众们仍意犹未尽,掌声连连。

“文艺工作者为百姓服务,必须不怕苦、不怕累!”这些年的基层演出经历,让曹芍芬最有感触的是基层群众对艺术的期待和热爱。“夏天天气炎热,观众拿着扇子边摇边看;冬天寒风阵阵,观众裹着大衣焐着手看。他们的期待和支持就是我们演出的动力,每一个节目都要精益求精,每一次演出都尽最大可能让想演的群众上台。群众的需求,就是我们文艺工作者的责任!”曹芍芬说。

一座山连着一道坡,茶山里飞出欢乐的歌。“比过年还热闹!”62岁的村民王乃桂说,平时村民一般晚上8点就关大门睡觉了,这会儿都十点半了,广场上还热闹着、欢腾着……

潍坊日报社全媒体记者: 石莹/文图

责任编辑:陈晓芳