文学社团孕育优秀作者

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-07-08 16:21:35

青年时代的张波

《益都文艺》

张冠钦

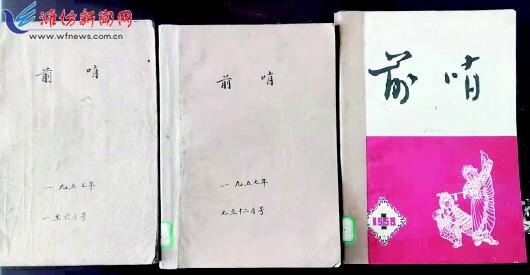

《前哨》

新中国成立后的五六年间,全县没有一个文学创作组织,也没有一家刊物供作者练笔。在益都县织布厂职工张波的推动努力下,1957年,青州第一个业余文学社团“益都县业余创作组”诞生,一批作者的优秀作品频频见诸省级报刊,文学界“益都三张”在青州更是名声大噪。

张波赴临朐“取经”,首个文学组织诞生

新中国成立初期,翻身做了主人的工农兵群众和知识分子,创作了一些歌颂党、歌颂领袖,反映社会变革的诗歌、散文和演唱材料。这些作品大多在民间流传、演出,艺术性比较差,很少在报刊发表。新中国成立后的五六年间,全县没有一个文学创作组织,也没有一家刊物供作者练笔。益都县织布厂职工张波,是一位文艺爱好者,他意识到如果长此以往,创作不会有大的发展与提高,唯有成立创作组织,共同研讨,相互交流,开展活动,才能促进全县的文艺创作。至于如何组织,需要做哪些工作,具体怎样去做,他还想不出可行的办法。

1956年10月的一天,张波回临朐老家,特地拜访了临朐县文化馆的青州籍作家郝湘榛,问他对此有什么高见。郝湘榛对张波提出三点:一是鼓励他多读多看多写,提升自身写作水平,起到模范带头作用;二是让他作为业余创作组的发起人、组织者,广泛联系全县的业余作者;三是向上级有关部门汇报请示,取得领导的支持。一切筹备工作做好后,业余创作组便可择日成立。

张波听了郝湘榛的建议后信心十足,一回到益都便马不停蹄地边打听边联系文艺爱好者,先后联系了北城的唐日新、席天民,矿山机械厂的张冠钦,烟厂的张祖德、姚化民,教师张祥吉等。仅用了一个多月,就联系到40余人。然后向县委宣传部、文教局、文化馆的领导请示汇报,得到了他们的大力支持。1957年3月的一天,自新中国成立以来,青州历史上第一个业余文学社团“益都县业余创作组”诞生了。创作组成立后不久,县文化馆创办了内部刊物《益都文艺》,刻版油印,不定期出刊,由创作组的主要成员张波、张冠钦、张祖德组成编委会,负责组稿、审稿、选编每期稿件。文化馆还腾出一间小屋,作为编委办公室。创作组除了编好《益都文艺》和开展一系列创作活动外,每年还举办一次年会,总结一年来的工作,对创作成绩优秀者进行表彰。如此一来,大大激发了作者们的创作热情。

作品频频见诸报刊“益都三张”放异彩

1958年,昌潍地区召开全区创作会议,传达上级指示精神,要求广大作者积极创作,写出优秀作品向国庆十周年献礼。会后,各县都制定了创作计划。益都县的广大业余作者闻风而动,积极投入到创作之中,当年就有部分作者,如张冠钦、张波、张祖德(笔名方蔚)、张祥吉、孙澄清、席天民、吴建华等人开始在省级报刊发表作品,其中张冠钦发表了20多首诗歌。

1959年,是益都县群众业余创作的丰收之年。张冠钦在6月号《前哨》(《山东文学》前身)发表了反应工厂生活的300多行的长诗《春花女》,这是《前哨》创刊10年来发表的第二首长诗,引起较大的轰动。著名诗人苗得雨曾两次从省城来益都,走访张冠钦,给予他莫大的鼓励。张波以益都西南山区水利建设为题材,创作了200多行的说唱文学《三探水帘洞》,在《群众艺术》发表后又被选入《山东十年曲艺优秀作品选》,中央人民广播电台还作了播发,产生了较大反响,另有多首诗歌发表于《大众日报》《文汇报》。张祖德以写小说、散文为主,兼写诗歌,他的小说《工服》《夜》等,在《大众日报》《昌潍大众》发表后,受到好评。张祥吉在《山东青年报》发表诗歌20多首。另外还有孙澄清、席天民等多名作者发表了作品。在全县业余作者中,发表作品多、质量好的,当属张冠钦、张波、张祖德,他们分别以诗歌、曲艺、小说见长,又因为他们都姓张,当人们谈论起益都县的文艺创作时,就会自然地联想起他们三人,于是就把他们称之为“益都三张”。那时,“益都三张”名扬古城,家喻户晓,时至今日还常常被人们提起。

从1959年到1966年,县委、县政府对群众业余创作十分重视,每年都举办大型创作会议,对创作成绩大的作者和优秀作品进行表彰奖励,大大激励了作者们的创作热情,作品屡屡发表,引起省、地文化部门高度重视。著名作家刘知侠、王安友、苗得雨、牟崇光,以及昌潍地区群众艺术馆的领导,多次到益都考察、辅导,召开座谈会、报告会和文学讲座,促进了益都县文艺创作的发展与繁荣。

责任编辑:邢敏