三岁娃独自去托儿所

来源:潍坊晚报 发布时间:2022-02-21 16:40:04

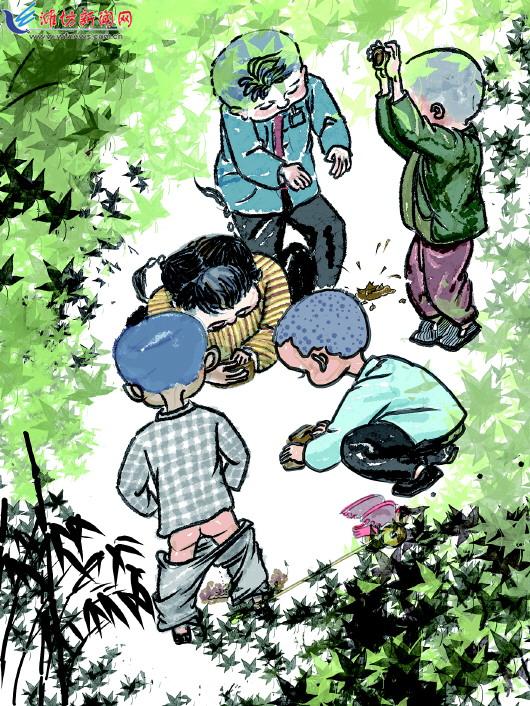

尿泥有多种玩法,可垒鸟窝,还可以听响。

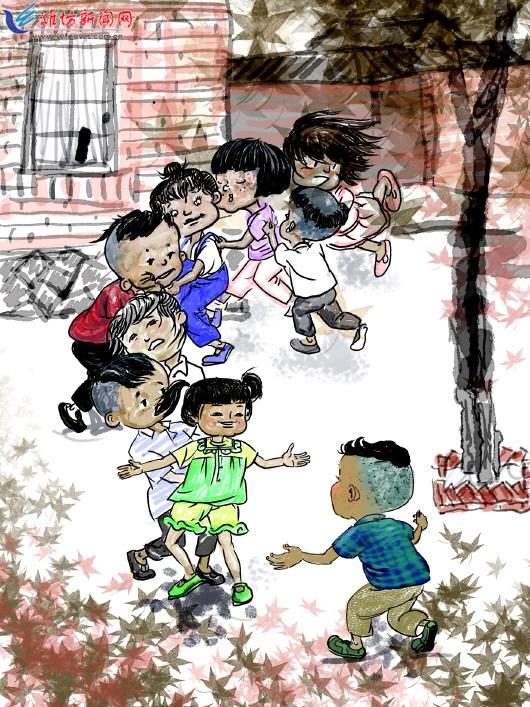

孩子们经常玩老鹰捉小鸡的游戏。

丢手绢是集体玩的游戏。

东西两大院的大人们多数在三十岁左右,都是双职工,有时忙得一天不回家,就把孩子送进大院里的托儿所。托儿所分“长托”和“日托”。长托是星期一上午把孩子送去,星期六下午接回。日托是三岁以上,星期一到星期六的上午和下午,自己去自己回。

车少治安好没人接送孩子自己往返托儿所

63年前,当我还是襁褓里不到一岁的小不点时,先是跟随父母生活在西院;两岁多时,又搬到东院,三岁以后上了托儿所。

地直机关托儿所位于胜利东街路北,与西院生活区隔马路相望,坐北朝南,面向大路,八九米宽的南北沙石路把托儿所分成两部分,路两边各有一排三间教室。大班和小班孩子少,在路西;中班人最多,在路东。从家到托儿所不到三里路的样子,但对一步一拃长的三岁小孩来说,三里路走起来感觉三十里不止。

去时磨磨蹭蹭、散兵游勇,回来时就热闹了。

平时你推我家门、我敲你家窗凑一起瞎胡闹的小孩,一块儿放学往家走,不闹腾是说不过去的。你推搡我,我拉巴你;一会儿挤成一个团,一会儿一哄而散,成了回家路上必演的“大戏”。热闹归热闹,但在来来回回的路上,从没发生过流血事件,最严重的也就是相互推倒后,胳膊或手脚有一点小磕碰。

院里的大人晚饭后要去办公室,那不叫加班,也不叫上班,是一种风气、惯例。所以,凡日托的孩子,无论爹娘干何工作、是忙是闲,从无大人接送一说。

大人不送不接还有两个原因:一是车少。这段路上,从没发生过交通事故,就是全城区,也没听说哪里有过车毁人伤的事情。二是社会治安好。拐骗拐卖小孩,连想都不用想,彻底没有的事,小孩人身安全问题几乎不用考虑。

那时路上车辆稀少到现代人根本不信的程度。我上托儿所时,凡带“汽”的车,无论是卡车、轿车,还是大客、“面包”“拖鞋”,统统没见过;偶尔有赶大马车、拉地排车、骑自行车的路过,一天也见不了几辆,路上冷冷清清;大院里自行车也极少,顶多有两三辆用于往来东西两院传递信函及文书。私家自行车是没有的,没听说过、也没见过谁家有自行车。不像现在,一家有两辆“小卧车”都不稀奇。早期不叫小轿车,叫“小卧车”。

好好玩耍最重要,好朋友称为“老伙”

托儿所从来没有写字、背诗等事,更没课堂作业、家庭作业,全部课程就一个字——“玩”。玩分集体玩和自由玩。

托儿所设施简陋,每个小朋友只有一把小椅子,几根木棍支一块木板钉起来的那种。全托儿所除了三个年级合用一架风琴外,就再没什么教学器材,整个教室空荡荡。教室外,最豪华、最贵重、最大型的设施就是院子东墙下那架木滑梯了,有小伙伴说滑梯旁边还有一架木船型秋千,我没有印象了。滑梯不能任意滑,得大中小六个班按顺序排队轮着上,好长时间才轮上一回,所以滑不了几次。这也让我对玩滑梯渐渐失去耐心和兴趣,趁这工夫和几个玩得好的小朋友在其他地方玩“垒尿窝窝”等游戏。

垒尿窝窝,原地抔一些土成小土堆样,上面挖一小窝,对准土堆就是一泡童子尿,把尿泥垒成鸟窝样,捏鸟爸鸟妈和鸟儿鸟女,放在鸟窝里。尿泥玩够了,就将泥塑重新合成一块,塑成碗状,抡圆了胳膊倒扣着往地上一摔,“嘭”一声巨响,压缩气浪把泥碗向上爆开,软呼呼的泥巴迸溅开来。这玩法可重复多次。

集体玩是由老师领着,今天玩老鹰捉小鸡、丢手绢,明天玩“你拍一我拍二”,后天玩击鼓传花等,这些就是仅有的玩法。玩法少的原因很简单,没任何玩具。

再就是唱歌。隔三差五,老师搬来那架全所唯一的风琴在教室里教唱歌。我在托儿所学会的《美丽的哈瓦那》这支歌到现在还会唱,歌词能记个大概。每当想起大院和托儿所的往事,就不由自主哼起来。《美国黑孩子小杰克》这支歌,我就只能哼唱前两句歌词和曲调了。

最开心的是放羊式自由玩。院子权当是一望无际的大草原,我们是无拘无束吃草的羊,老师就是牧鞭轻扬的牧羊人。

不知别处小孩怎么称呼自己的好朋友,在托儿所及两大院,好朋友都称为“老伙”。说和谁谁是老伙,意思就是和谁谁是好朋友。大老伙,是非常要好的朋友。第一大老伙,就是最要好的朋友。

说到“老伙”,就不得不说说“过家家”的游戏。一个“老伙”当爸爸,一个“老伙”当妈妈,其他“老伙”当儿女。我最爱当爸爸,因为爸爸权力最大,说了算,可颐指气使地指挥人干这干那。当爸爸可随心所欲的感觉太棒了。

责任编辑:邢敏