薪火相传红旗招展如画

来源:潍坊晚报 发布时间:2021-06-15 11:11:41

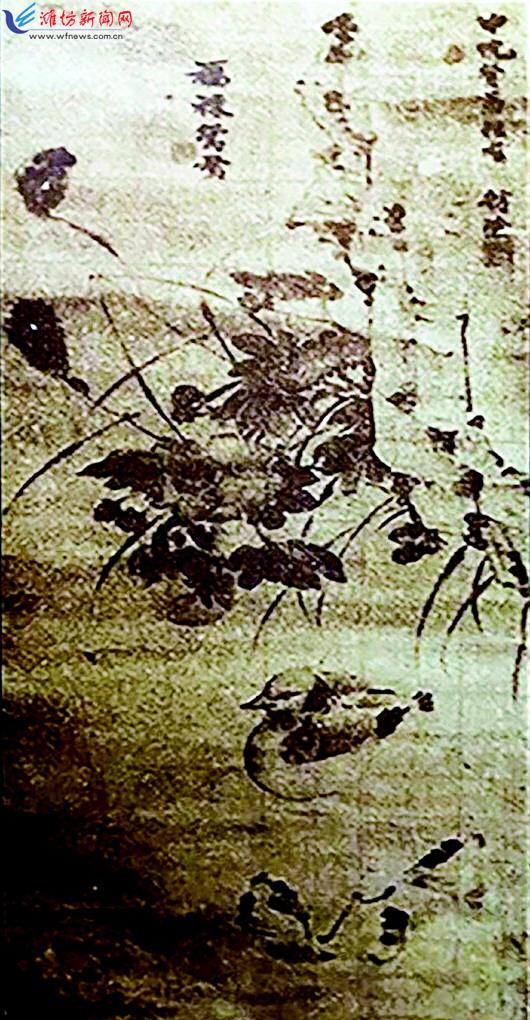

于清书所画《福禄鸳鸯》

张秀英

于清书走了,他在前阙庄村点燃的革命火种还在燃烧。张秀英接过他的旗帜,把村庄带成了掩护八路军的“堡垒村”,她带领村民使前阙庄村成为了昌潍地区农业战线上的一面红旗。于英智捐款建起村中第一座水泥桥梁,带领村民开启了新时期的创业征程。

留下《福禄鸳鸯》希翼美好生活

于清书走了,少年时就多才多艺的他留下了一幅《福禄鸳鸯》图:野花盛开,雅禽成偶,人间四月,美意盎然。这是一幅赠人之作,上题:“中忱贤弟雅嘱舫涂”。于清书出生时家境富裕,薄有田产。在以后的革命道路上,为了开展党的工作,他变卖了大部分家产,至1931年他壮烈牺牲时,已是一贫如洗。牺牲后,母亲、妻子和三个女儿与党组织失去了联系,生活更加贫苦。这幅画是他留在人间唯一的遗产。时过境迁,受画人“中忱”早已消失在历史的烟云中。

这张画是1966年在村民家中发现的,张秀英敏感地意识到这张画的珍贵,先存于潍县档案部门,后辗转回到前阙庄村中。

历史如大河奔流,曲折向前,但历史总也在曲折中回归正确的轨迹。1992年,《寒亭区志》编篡出版,收入了珍贵的《福禄鸳鸯》。这不仅仅是一张画,更是先烈以满腔热血的笔墨寄托了自己对人间的美好希望。

这张画薪火相传,将一代又一代共产党人的崇高追求留在了前阙庄的村庄里。

张秀英接过旗帜带领村民生产

于清书走了,他在前阙庄村点燃的革命火种还在燃烧。1936年加入中国共产党的张秀英接过了于清书的旗帜。革命战争年代,张秀英把村庄带成了掩护八路军的“堡垒村”。新中国成立后,她无怨无悔,不忘初心,砥砺前行,把自己的一生贡献给了党和人民的事业。1960年,年轻的共和国进入最困难的岁月,张秀英主动辞去乡干部的职务,回村担任了支部书记,战胜畜力缺乏的严重困难,人拉犁播种小麦的队伍里,旧时代缠过脚的张秀英,挽起裤管走在最前头。

1973年,作为昌潍地区三名代表之一,张秀英赴北京出席了中国共产党第十次全国代表大会。人们说,张秀英的主要贡献是一张铁锨。从当支书第一天起,一张硕大的铁锨就扛在了她的肩膀上。全村8个生产队,她轮流去参加生产劳动,从没有耽误一天。就是这种“铁锨精神”,使前阙庄村成为了昌潍地区农业战线上的一面红旗。

1974年8月,昌潍地区连降大雨,与前阙庄村隔着一条河的大官庄大队被包围在汪洋大水中。危急关头,公社党委“一班人”来到前阙庄。冒着连天大雨,张秀英带领全村民兵担当起了渡河救人的重任。秋季,为使大官庄顺利播上小麦,她带头用家中的细粮换回了大队霉变的麦种。春节,她同社员一样,吃的是霉变面粉的水饺。

1976年,国家经济陷入低谷,只有200户社员的前阙庄在张秀英的带领下,毅然缴纳公粮10万余斤。

1983年,张秀英积劳成疾,病逝于村中。当支书23年,为集体创造财富40余万元。比之于清书,她留下的家庭遗产或许多了些“现代化”的意味:一台小的可怜的黑白电视机和一个用水泥制成的小饭橱。

于清书把一张美好的图画留在了人间;张秀英留下的是垒起来足足半尺高的“红色证书”,有全国“三八红旗手”、省级“劳动模范”、不同级别的“模范共产党员”。生离死别,于清书叮嘱妻子“有事找母亲”;生命的最后时刻,张秀英含着眼泪对儿女们说:“娘的一生都是党给的。我走了,你们要好好听党的话,别给娘丢脸。”她对前来看望的党支部的同志们说:“在过去‘先治坡,后治窝’的年月里,没有把村里的道路修好,是我最大的挂念。”

全国文明匾额挂上家乡门楣

2006年,全国“文明村镇”评选结果在北京揭晓,前阙庄村榜上有名,“文明村庄”匾额挂上了于清书家乡的门楣,诉说着“乡村振兴”的红色故事。

故事的开头是一座桥梁。

2000年,听着于清书故事长大的青年于英智事业有成,回村捐款在村南的河流上建起了全村历史上第一座水泥桥梁。就是这一座桥梁接通了村庄走上市场、走上富裕文明的道路。此前,同全国农村一样,前阙庄经历了一段农村改革后的“阵痛期”。在这样一个历史转折的节点上,于英智光荣入党,当选为村支部书记,接班了于清书和张秀英。担任村支书后的第一个夜晚,于英智陷入了不眠的长夜之中,在思想交锋的浪花里,他痛下决心,卖掉了城里自己的房子,回到村庄带领乡亲们开启了新时期的创业征程。

2004年,前阙庄村完成了老支书张秀英的遗愿:全村铺设水泥道路。2009年,党支部一班人努力奋发,圆了村民的楼房梦。2018年,全省第一个品牌农业工程“东篱田园综合体”出现在前阙庄的土地上。一路艰苦创业,一路担当奋进,一路党旗飘扬,前阙庄党支部被山东省委命名为“基层先进党组织”。

三任支书,一脉相承,红色基因的力量迎着“中国梦”高扬的旗帜砥砺前行。让老人幸福,让孩子欢笑,让大地丰收、山青水绿,于清书一张美好图画正在家乡的土地上变成现实。

站上中华民族振兴伟大新起点,前阙庄村成为潍坊市“红色教育基地”,于清书化为一座雕像,矗立在白浪河畔的大地上。

本期资料来源:《寒亭区志》《中共寒亭历史简编》《寒亭文史大观》。

本期图片由孙兆颖提供

责任编辑:李倩