受尽酷刑宁死不肯“悔过”

来源:潍坊晚报 发布时间:2021-06-15 11:08:46

于一川写的回忆录

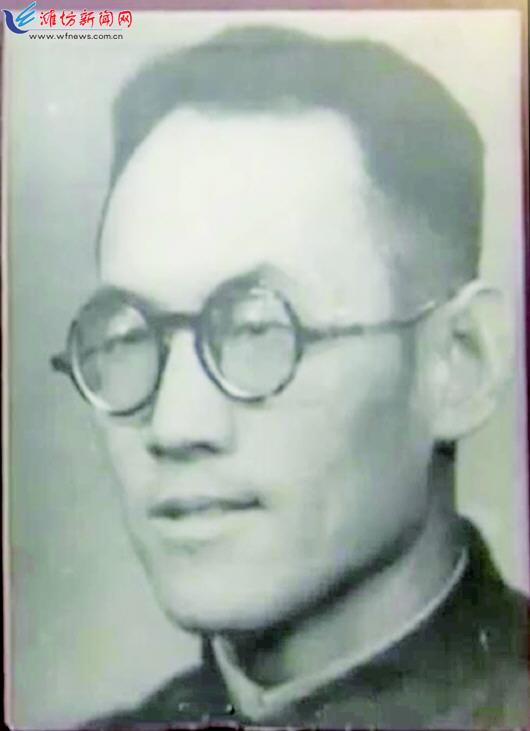

于一川

在监狱,于清书受尽酷刑,面对敌人的“诱供”愤然怒斥,对“保人”提的释放条件毫不动心,宁为玉碎,不为瓦全,1930年8月,反动山东军阀政府改判他为死刑。

任凭敌人严刑拷打无过可悔甘愿赴死

初入监狱,敌人见于清书温文尔雅,以为他是个一时兴起的“公子哥”,“想入非非”暂时参加了共产党的活动,禁不起皮肉之苦。给于清书戴上镣铐,严刑拷打。最惨烈时,把麻缕用水胶粘在他的身上,待干后,再一片一片往下揭,揭下带血的肉。于清书咬碎了口中的牙齿,几次昏迷过去。

他以共产党人的意志,宁死不屈,保守着党组织的秘密。敌人黔驴技穷,卑鄙地想出“诱供”的办法,暗中勾结前阙庄村劣绅地主,声言如果于清书母亲同意以家中全部土地作抵押,这位劣绅地主可做“保人”,只判处于清书8个月徒刑,8个月后释放出狱,条件是于清书写下一张“悔过书”。

于清书清醒地识破了敌人卑鄙的伎俩。据前阙庄村村民记忆,在审判的大堂上,已被酷刑折磨得遍体鳞伤的于清书,一口唾沫向老奸巨滑的“保人”脸上吐去,将写“悔过书”的纸张握成一团,愤然扔在地下,大声喝道:“打倒你们这些黑心肠的家伙,我有什么过可悔?”说完,拖着沉重的镣铐,昂然走下堂去。

假惺惺的“保人”和于清书是有过较量的。1928年的一个夜晚,于清书带领党员在周围十几个村庄的大街上突然贴满了“打倒土豪劣绅”的标语,并以“没头贴子”的形式揭露“保人”和周围村庄地主鱼肉贫苦农民的丑恶行径,并将革命标语贴到了县衙的大门上。这位担任校长的“保人”气势汹汹地公开指责于清书是“共产党分子”。于清书据理力争:“你这个老顽固,对共产党怎么这么痛恨?你说我是共产党,看到我脸上贴着‘共产党’三个字吗?”说完毅然罢教回家。由于于清书教学极受学生欢迎,迫于学生家长压力,学校多次上门相请,于清书提出,不是校长上门道歉,决不回校复课。反动校长无奈,只得到于清书家中赔礼道歉。

这次“保人”灰头土脸地回到家中,怎么也想不明白,几页悔过书的纸张,在于清书那里比自己的生命还重要。他多次对人提起:“共产党里都是些痴迷不改的怪人。”这个反动土顽的大惑不解,却让于清书“宁为玉碎,不为瓦全”的故事留在了家乡红色革命的史页里。

宁可断头,无过可悔,于清书坚贞不屈。1930年8月,穷凶极恶的反动山东军阀政府改判他为死刑。

狱中同乡心生动摇打探消息遭受怒斥

在于清书还未走上刑场的日子里,敌人继续施行“攻心”毒计,宣称在押的政治犯只要供出一个共产党员的姓名,就可走出监狱。与于清书同时被捕的一个同乡,心旌摇荡,贪生怕死,日夜不安,妄图变节投降。他知道于清书掌握着不少的党内秘密,趁监狱放风的机会,凑到于清书近前,打探消息,最后,竟至流下了可耻的泪水。看到于清书一脸凛然,又吓得脸色蜡黄。

没有想到,已知自己暴露了身份的于清书突然冷笑着说道:“怕什么?共产党员就在你的眼前!”

变节分子信以为真,连连向于清书拱手作揖,摇尾乞怜,追问这位共产党员是谁。于清书怒不可遏,跳起来一脚将他踹倒在地,大声地怒斥道:“我就是共产党员,潍县前阙庄村的于清书,字画舫,拿我的人头领赏去吧。”使得这位变节分子面如土灰,敌人将他放出监狱后,他日夜活在可耻之中,最终疯颠成疾,苟延残喘的过了几年便死去了。

所留遗言催人泪下“母亲”就是共产党

于清书被判处死刑的消息传回到家乡后,乡亲们悲恸欲绝。

在这人生的最后时刻,妻子抱着三岁的小女儿赶到济南,探监来了。生离死别的人生关头,于清书最后一面与妻儿告别。对着放声大哭的亲人伴侣,他留下了一段感人至深的遗言,催人泪下。

对于这段遗言,各种地方历史资料有着不同的记载。

1992年版《寒亭区志》人物卷是这样记载的:“(八)月底,妻子带着3岁的次女探监。他望着大放悲声的妻子,抚摸着女儿的小脸说:‘……好好抚养孩子,长大为我报仇,为所有的死难烈士报仇。以前县委机关常驻咱家,我不在后,你一定要好好接待。转告同志们,学习庄龙甲、王全斌烈士,革命到底。’”仔细读来,这是一段经过编者加工的对话。探监时一定有狱卒在旁边监视,这样的对话大有泄密之嫌。如果真的这样说,肯定是要引起反动派对妻子的严加监视,甚至要将她逮捕入狱,严刑逼问是要转告哪些“同志们”。

2005年12月,寒亭区政协文史资料委员会编纂《寒亭文史大观》完成,选入党员于一川写的回忆录《回忆我的老师于画舫》。于一川,潍县埠头子村人,少年时就读于前阙庄小学,1928年16岁时,由于清书介绍入党。此文先载于《山东党史人物传》,《寒亭文史大观》选入时,改题为《于画舫传略》,除大体相同于《区志》的记述外,又记述了这样一段话:“在狱卒强行终止探监时,画舫大声对妻子说:‘挺起胸,活下去,养好三个女儿,女儿也是儿。有事找母亲。’”2007年编篡成书的《中共寒亭历史简编·于画舫传略》中,重复了于一川的记述。客观地评价,这样才是真实的。

历史总是给人留下谜团,这样时刻的遗言中,“母亲”到底指谁?

熟悉于清书家庭情况的人都知道,于清书少年丧父,由母亲一个人抚养长大。唯一的儿子离开人间时,白发苍苍的老人还活在世上,终日以泪洗面。“慈母手中线,游子身上衣”“儿行千里母担忧”,在失去丈夫后更艰难的生活道路上,老人是儿媳和孙女孤儿寡母的依靠,不无道理。

然而,历史又终究会对谜团作出真实的回答。

无独有偶。著名红色革命家刘谦初和于清书同时走上了的刑场。临刑之前刘谦初给妻子写了一封深情的遗书,谆谆嘱托妻子和战友张文秋:“望你不要为我悲伤,希望你紧记住我的话,无论在任何条件下,都要好好爱护母亲!孝敬母亲!听母亲的话!”刘谦初的遗书存在历史档案中,有着真实的原件。

“母亲”,苦难辉煌岁月中中国共产党人的“隐语”:母亲即党。

“母亲”是一种坚定的信仰。

“母亲”是一份神圣的热爱。

于清书忠于“母亲”,矢志不移。

这就是历史的回答。

责任编辑:李倩